学校だより

2022年12月13日

2021年度

2021年12月26日(日)

兵庫県弁護士会の主催により、オンライン開催されました。

本校5年生6名の特別編成チームで挑み、団体優勝しました。また、2名が個人賞を受賞しました。

下辻 英門 さん

尾島 颯音 さん(個人賞)

松岡 翔太 さん(個人賞)

井上 遥斗 さん

釜坂 理沙 さん

﨑山 みのり さん

本校生徒9回生5年、上田遼馬さん、梅⽥恭圭さん、佐保亮祐さんが第1回野球データ分析競技会にチームとして参加し、高校生・大学生・大学生院16チーム中、ファイナリスト7チームに選出され、東京で開催された決勝ラウンドに挑みました。高校生チームで選出されたのは、本校のみです。

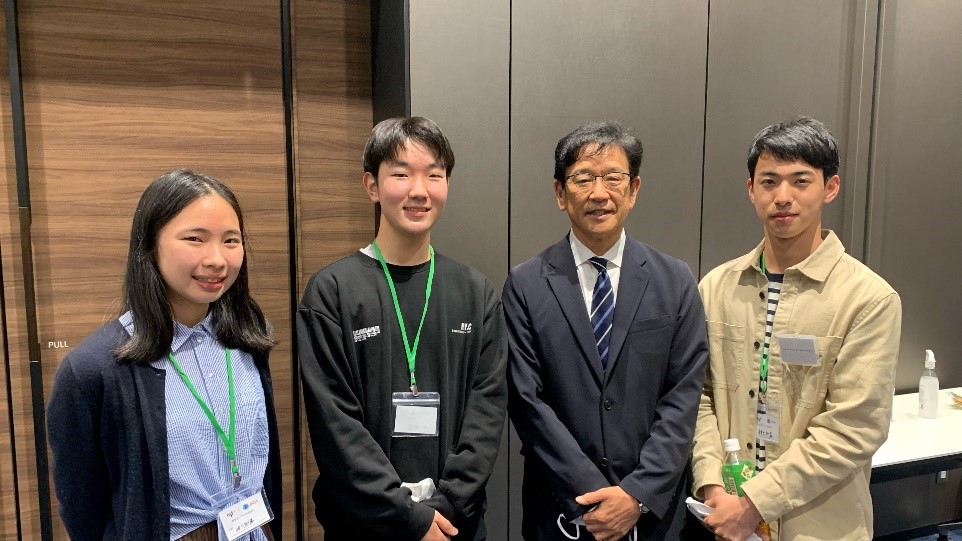

2022年3月20日に東京に到着し、ファイナリストを記念した盾を授与され、写真撮影が行われました。

第1回野球データ分析競技会の意気込みをいただいたので紹介します!!

— RAUD⚾️ (@analystteamRAUD) March 21, 2022

No.3 神戸大学附属中等教育学校チーム

栗山監督に評価していただけるように頑張ります!#RAUD #baseball #データ分析競技会 #神戸大学附属中等教育学校 pic.twitter.com/mD4XTYCidl

競技会の発表順を決めています。

明日の競技会の発表順をドラフト形式で抽選し、順番が確定しました!

— RAUD⚾️ (@analystteamRAUD) March 20, 2022

発表順は以下の通りです!

1.滋賀大学

2.関西大学大学院

3.神戸大学附属中等教育学校

4.同志社大学Aチーム

5.同志社大学Bチーム

6.大阪大学

7.横浜市立大学大学院

(封筒を引く順のじゃんけんがなかなか決まりませんでした笑) pic.twitter.com/vTCgBbFTaP

その後課題と3年分の社会人野球の試合のトラッキングデータを受け取りました。

ホテルに向かい、データ分析を行いました。

【ホテルで課題に向かう様子】

翌3月21日午前11時に課題を提出し、発表会場であるJapan Sport Olympic Squareに向かいました。

【会場ビル前で、記念撮影】

【ファイナリスト全員の紹介】

本校生徒のプレゼンテーションのテーマは「社会人野球のHRおよびファーストストライクに関する提言」です。

本校KPやデータサイエンスⅠ・Ⅱやその他様々な教育活動を通して身に着けた力で、大学生や大学院生相手に、大勢の聴衆の前で堂々と発表してくれました。

発表後に侍ジャパン栗山監督に発表のフィードバックをしていただきました。(栗山監督にはHP掲載の許可をいただいております。)また、発表後に大学生や大学院生と発表内容に ついて交流している姿も見えました。

【栗山監督のフィードバック】

細かいデータに注目するのではなく、土台を刺激するような発表で普段野球をしている中では気づきにくい視点を、普段野球に携わらない人のデータ分析の観点から指摘してくれて非常に良かった。

一度指導者として原点に立ち戻り、野球のありかたを再確認させてくれた良い発表だった。

【國學院大學神事先生のフィードバック】

決勝戦での順位は真ん中ぐらいでした。

改善の余地がある点として、プレゼン能力を挙げてくれました。

内容はよいものの魅せる部分が未熟であり、その部分を改善するとよりよい発表になる。

高校生でこの大会に出場し更にこの内容を発表できたことをとてもよかった。

【栗山監督にフィードバックを頂いた後の記念撮影】

残念ながら、決勝戦では入賞することはありませんでしたが、本校での学びを活かし大学生や大学院生に負けないシンプルで力強い発表を大勢の前で行ってくれました。また、今回一緒に競技を戦った大学生・大学院生の知識、経験、発表技術を肌で感じそして活かし、本校や卒業後での研究のさらなる深化を期待します。

今後も、本校では神戸大学や神戸大学数理・データサイエンスセンターと協力しながら、中等教育におけるデータサイエンスに関する教育の開発を行っていきたいと考えております。

【参加しての生徒の感想】

上田遼馬さん

とてもいい経験になりました。中3から始めたスポーツ統計で最終的に日本代表の監督の前で発表できたことに驚いていますし、うれしく思います。一つ自分のストロングポイントを何かの分野で作ることができると自分の名刺代わりになると思います。この名刺をどう使っていくのかはその人次第ですが、きっとその人の人生のパスポートとなることは間違いないでしょう。

梅⽥恭圭さん

大学生・院生の発表は、思ってた以上に心惹かれるもので、自分のパワーポイントの作り方など、改善するべき点が多くあることに気づき、大学のレベルの高さを痛感しました。しかし、自分の知識が大学生に対してものすごく劣っているとは感じず、あと一歩足りないかもしれないけれど、大学生に十分勝負ができるレベルであると感じました。このように、今回の競技大会で、大学生のレベルを知ることで、自分の将来について考えるいい機会になったと思います。

佐保亮祐さん

今回の野球データ分析競技会は自分自身にとってとても良い経験となった。この競技会を通して、今までKPで3年間やってきたことが世間でどれだけ通用するのかということを知ることが出来、また、周りの大学生や大学院生の方々と交流することで、大学についてのお話を聞けたり、統計のコツを教えて頂くことが出来た。発表準備は慣れないことも多く、ほぼ徹夜でスライドを作り上げたが、悔いのない作品となり、審査員の方々からもお褒めの言葉を頂けたので良かった。頂いたアドバイスをこれからの研究に繋げたいと思う。

Stanford e-Kobe Program

米国スタンフォード大学が日本在住の高校生に提供する全編英語のオンライン教育プログラムを神戸市が市の高校生向けにカスタマイズし、2021年9月から2022年3月に実施。「起業家精神」や「多文化共生」などに関するスタンフォード大学講師によるライブ授業、ディスカッション、エッセイの提出を通して学びを深め、プログラムの最終回には、生徒個人によるファイナルプレゼンテーションを行いました。本校からは4,5年生5名が参加し、5年田路乃々華さんは最優秀賞を受賞しました!

閉講式での受講生徒のスピーチ

4年小川 ひなた

Firstly, I would like to appreciate all the people who supported this program, because Stanford e-Kobe became one of my best memories and experiences in my life so far. My initial purpose of participating in this program was, to be honest, just to improve my English. But as I kept learning, meeting new people and building new knowledge, I realized the importance of not hesitating to be creative and take action proactively. I believe these will play an important role in in my future life. Thank you very much for such an incredibly amazing experience.

4年金光 悠良

I want to appreciate all who took part in this program for giving me a fantastic time. This six months were so amazing and I can't believe that I'm here now to end the course. I was able to widen my perspective in especially diversity and equity unit. Not only that, I was able to learn more practical things too, like use of English skills and attitude of entrepreneurs. I want to use all the things I've learned to overcome the future challenges, and achieve my goal. Thank you very much.

5年石坪 秀一

It's been just six months, but thank you very much for sharing so many ideas. I really had a great time. I could learn so many things that would be useful for my future. The most impressive lecture was entrepreneurship class. I learned generating new ideas is difficult, but it's important not to be afraid of failure. In addition, I found the importance of diversity. Through this program, I could have a chance to learn diversity at the point of gender and race. Learning and discussing global issues has greatly changed my view of the world. I believe that this program made me grow as a person. Thank you very much!

5年阪田 晏菜

Through this program, I was able to grow in many areas, such as my ability to think from multiple perspectives, the ability to share and summarize ideas, and my English speaking skills. But, the most important thing I have learned is to be "unique”. I keenly realized, especially in the entrepreneurship class, that it is necessary to create new ideas. From now on, I would like to think about things from multiple perspectives, as I did this time, and absorb the opinions of various people to increase the number of ways of thinking. In the future, I want to achieve true biodiversity. Lastly, thank you for holding this program online and supporting us, even in the midst of the Covid-19 epidemic. It was an invaluable experience and I really enjoyed the program!!

5年田路 乃々華

First of all, I'd like to thank all the teachers, guest speakers, and my precious fellows who supported and helped with this program. I'm feeling sad little bit that this program will end. Through this program, I could deepen my knowledge and understandings in several fields which are very fascinating and stimulating. Q&A section and Discussion Board were one of my favorite parts in this program. By making the most use of this experience, I'll keep learning and make efforts to realize my dream.

FIT(生徒の主体性育成SSHプログラム)の1プロジェクトであるESD Food プロジェクトが、第24回「高校生新聞社賞」を受賞しました。ESD Food プロジェクトの活動内容が、高校生新聞ONLINEに掲載されました。

神戸日米協会主催「神戸日米協会 第29回高校生英語暗誦大会」がコロナ禍によりオンラインで開催されました。

本校4年2組 小川ひなた さんが第1位「神戸日米協会 会長賞」を受賞しました。

おめでとうございます!

グランドピアノ寄贈のお知らせ

令和3年12月6日に、神戸大学教育学部附属住吉中学校卒業40回生藤本陽啓さま、神戸大学附属中等教育学校在学中13回生藤本彩さんよりグランドピアノをご恵贈いただきました。

2021年度全国高校生フォーラムに参加し,生徒投票賞を受賞しました.

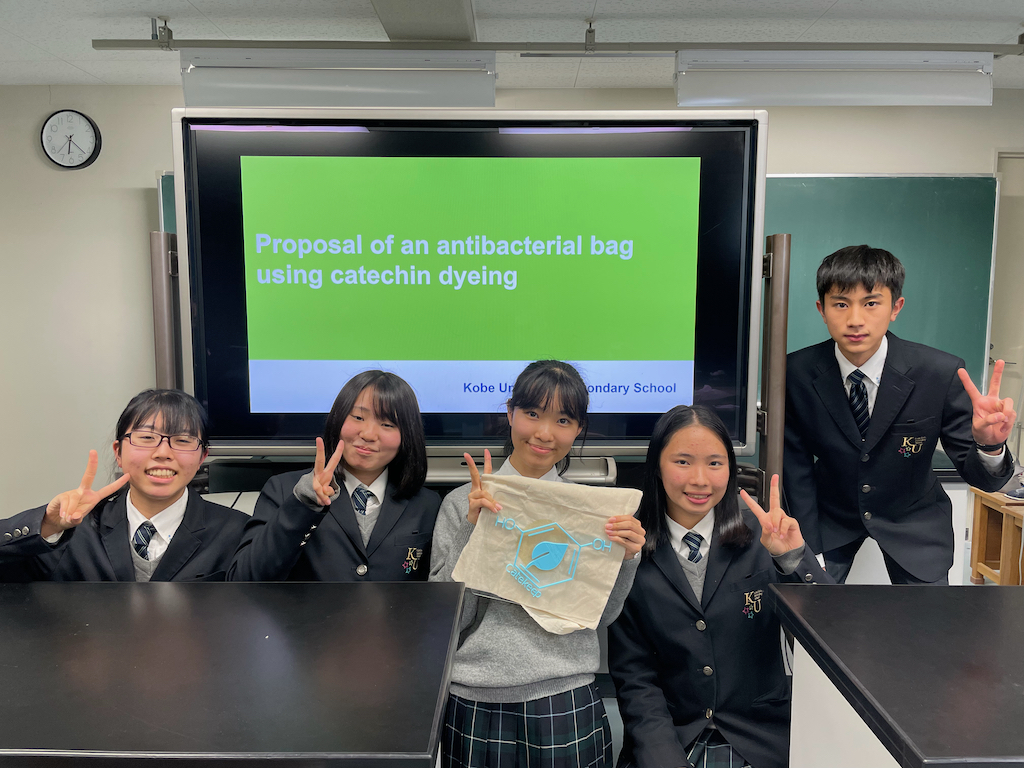

本校の代表生徒5名が,「カテキン染色を用いた抗菌バッグの提案(Proposal of an antibacterial bag using catechin dyeing)」というテーマで,2021年度全国高校生フォーラムに参加し,生徒投票賞を受賞しました.(報道発表)

全国高校生フォーラムとは,高校生が日頃取り組んでいるグローバルな社会課題の解決や提案等を,英語でのプレゼンテーションによって発表し合う取り組みです.事前にプレゼンテーション動画を撮影して本番に備え,当日は文部科学省が実施しているWWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業及びスーパーグローバルハイスクール(SGH)ネットワークに参加する高校生達がオンラインで一堂に会し,交流しました.

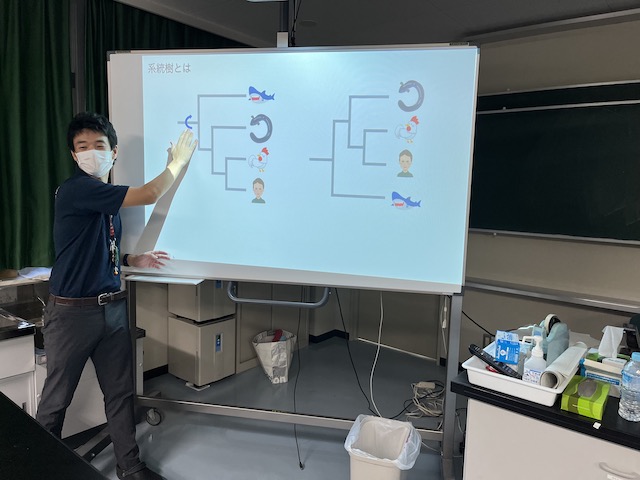

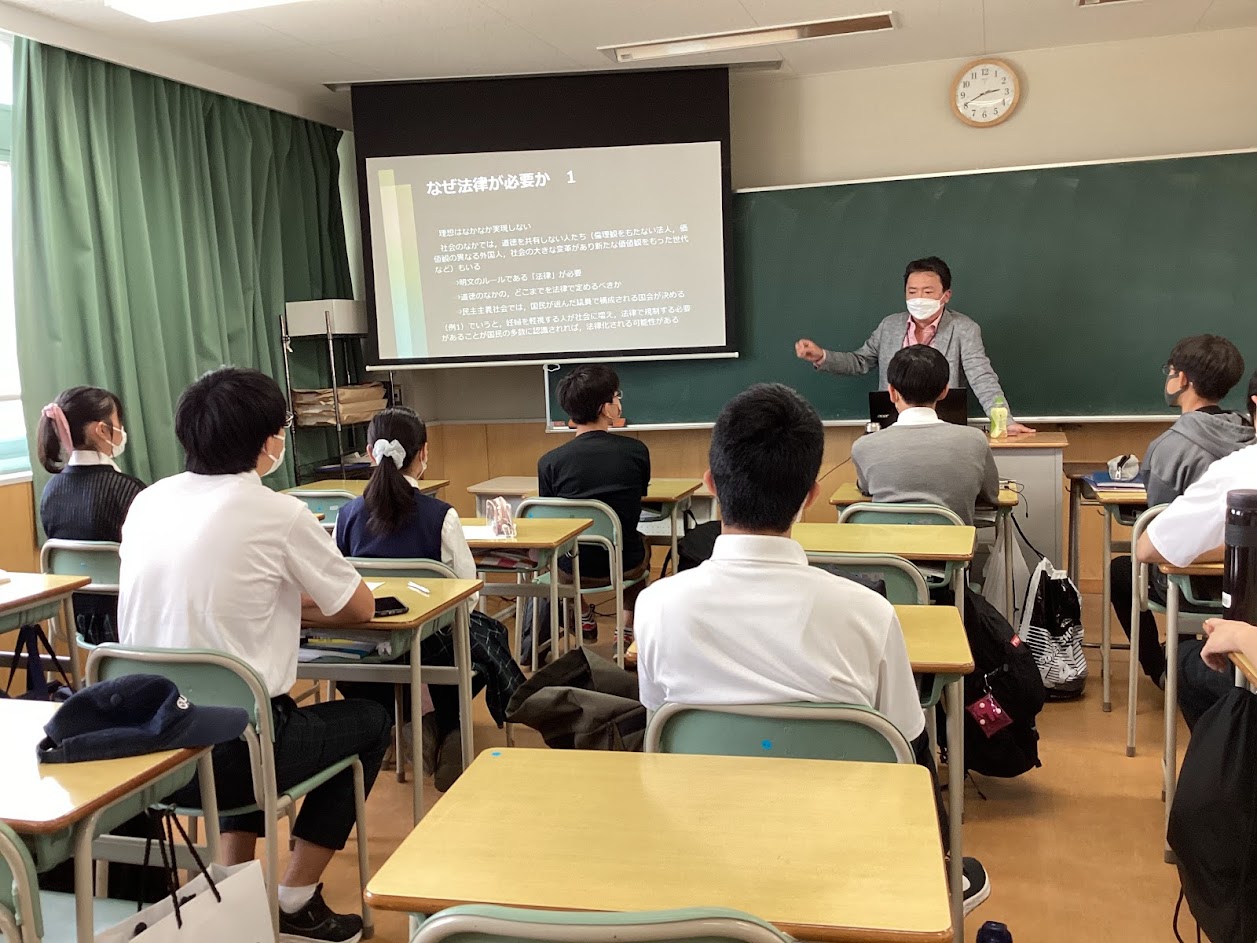

FIT Lecture「金属資源講話」を実施しました.

Future Innovator Trainingの取り組みの一環として,独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構[JOGMEC]より未来人材育成チームリーダーの目次英哉先生を本校にお招きし,金属資源やその開発に関して,今日の日本を取り巻く状況についてお話を伺いました.また,石油天然ガス・金属鉱物資源機構は地質調査のため地中からサンプルを採取することがありますが,当日は目次先生が多くの貴重な鉱石サンプルをお持ちくださり,その意外な重さや質感などを実際に手に持って感じ取りました.

生徒の事後アンケートより(一部抜粋)

金属資源をめぐる現代のさまざまな問題について学ぶことができた。資源の需要が上下することで,資源を巡って,さまざまな争いが起きたり,海外では,閉鎖的な政策により,資源獲得が難しくなることがあることを学んだ。

資源は,時代が変わっても,経済を支える,産業を支えるなどの重要な役割を担うことには変わりなく,それによって,さまざまな問題が生まれる。だから,将来も,資源については,関心を持ち続けて持ち続けて行こうと思った。

今回の講義によって金属資源についての理解を深めることが出来ました。また、実際に金属資源を触ってみることで聞いているだけよりもより金属資源のことを理解することが出来ました。講義をして下さりありがとうございました。

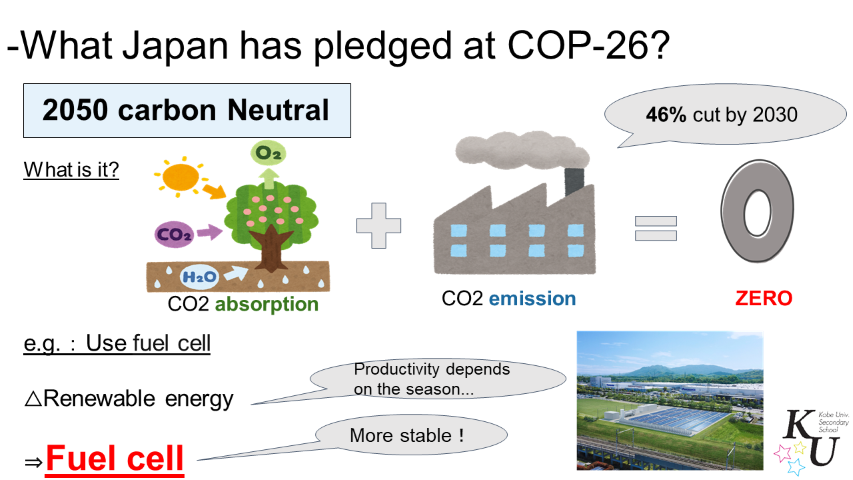

COP26を題材に英国交流校とオンライン会議を行いました。

Future Innovator Trainingの一環で、本校が交流を続けている英国のAlleyns' Schoolと、英国グラスゴーで開催されたCOP26を題材にオンライン会議を行いました。両校生徒が各々の政府の国際公約とその課題について検討し、互いに報告しました。

今般の情勢で、交流校への直接渡航は2年間実現できていませんが、相互交流を続けてきた学校とのオンラインでの交流の機会を今後も増やしていきます。

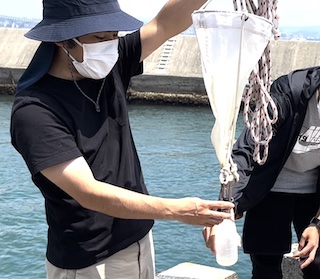

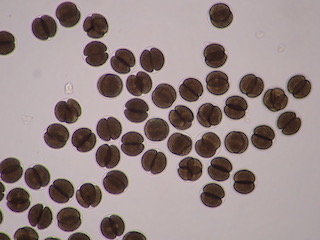

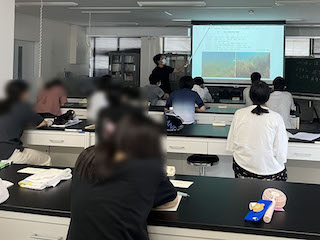

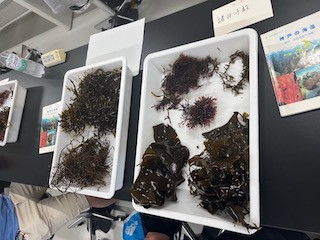

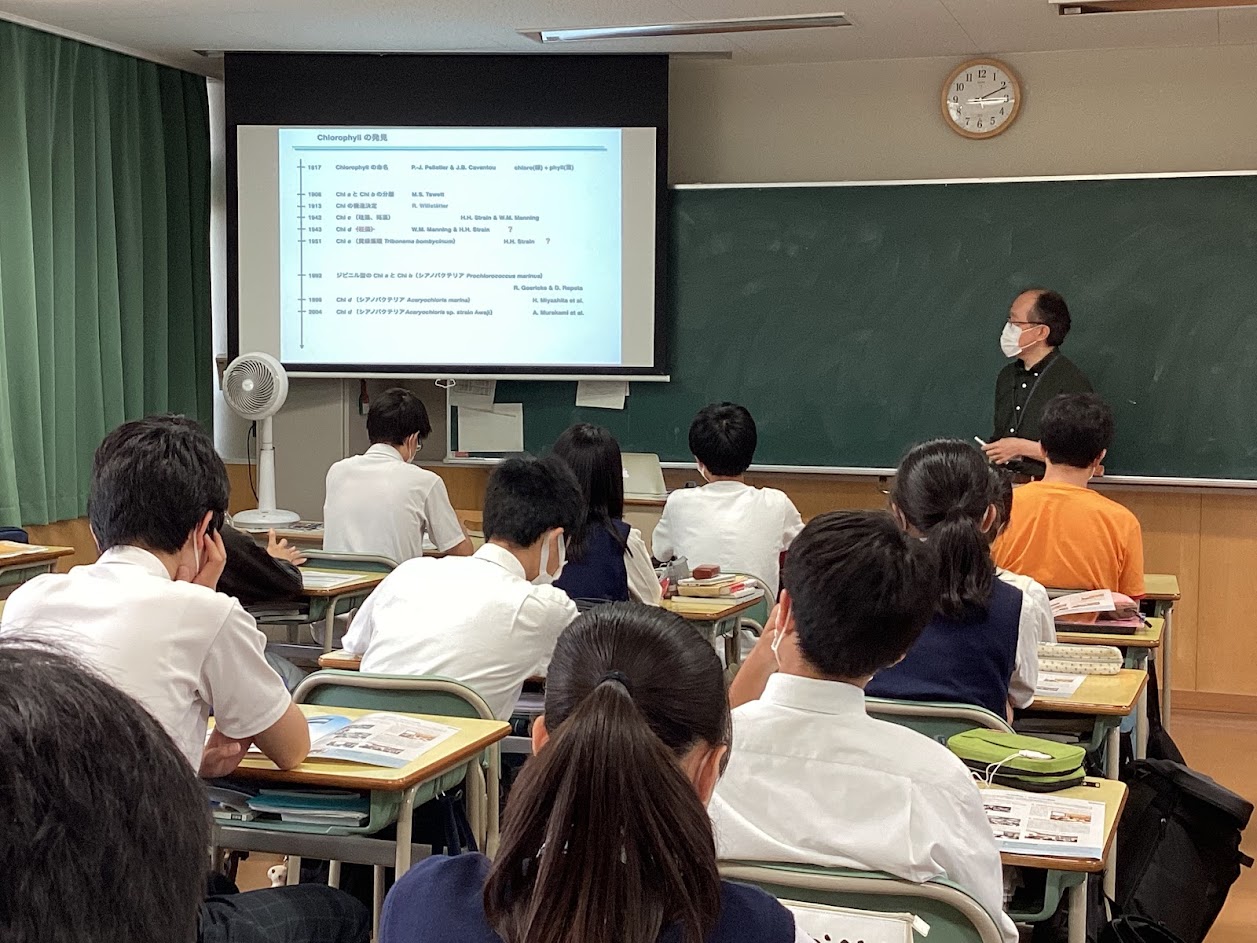

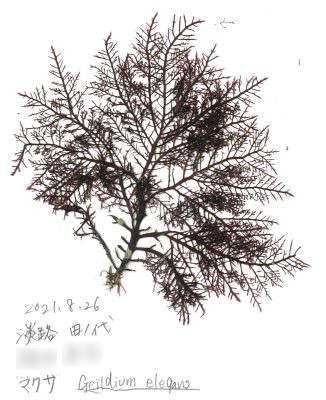

神戸大学マリンサイトにて岩屋臨海実習を行いました。

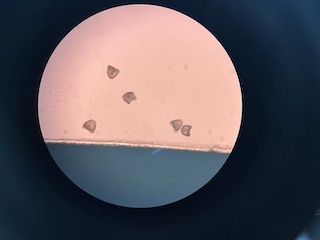

Future Innovator Trainingの一環で,神戸大学内海域環境教育研究センターの協力を得て,淡路市岩屋に立地する神戸大学マリンサイトにて岩屋臨海実習を実施しました。田ノ代海岸に設置された人工磯場にて藻類を採集し,種を同定して標本を作成する作業を体験しました。

生徒の事後レポートより(抜粋):

採集した藻類と図鑑を照らし合わせて同定を行いましたが、同定を進めていくうちに同様に見える種でも種類が異なることや、図鑑と採集した藻類の色が異なる場合でも同じ種という場合があるという事を知りました。図鑑と全く同じものを探すのではなく、それぞれの種の特徴を五感を使いながら捉えていく事が重要という事を学びました。私が同定を行う際に多用したのは視覚と触覚です。視覚では形状に注目して似た種の区別を行いました。具体的にはオバクサとマクサの2種の同定に大いに役立ちました。最初は同じ種として分類していたのですが、同定した種の確認をして頂いたところ、2種が異なるものであり、葉体の先端に注目するよう指摘をいただきました。その点に注意し2種を見比べたところ、マクサの先端はとがっていて、芽の出が不規則的だったことに対し、オバクサの先端は丸くなっており、芽の出が規則的であることがわかりました。また、カジメの葉体の根元に傷が無く、先端部分付近に傷が多いのに対し、オオツバノマタの葉体の根元に傷が多く、先端に傷が少ないのを疑問に思って質問したところ、それぞれの種の成長点が異なることを教えていただき、これらの違いから成長点の位置を推測し同定に役立てるテクニックがあることを知りました。触覚では生育環境の違いによって色が変わっており、紅藻類か褐藻類か見分けがつきにくい個体を判別するとき、すでに同定が終わっている個体と色が変わっている個体の感触を比較することで、同定を行うことができました。正確な同定とは図鑑に忠実である事ではなく、自分の五感を使って積極的に情報を集める意識をもってこそ行われるものだと気づけたことが大きな学びだと感じました。

「人間が自然を完全に再現することは難しいからフィールドでのサイエンスは面白い」ということです。自然には色、温度、生態、突然変異などきりがないほどたくさんの要素やイベントがあり、日々それらは変化していて、しかもそれぞれが影響し合っています。ある特定の現象を人間が再現することはできても、リアル(タイム)な自然をそのまま人間が再現することは今のところ不可能です(なぜならそれをしようとするともうひとつ地球を作らなければいけなくなるから)。自然は人間の意思や行動に関係なく、勝手にその姿を変え、勝手に新種の生物を生み出します。フィールドでサイエンスする面白さは、その偶然性や流動性に身を任せているといつの間にか新発見に出会えるというところにあると思います。しかし、偶然で流動的で複雑な自然ゆえに新発見があったときにその原因となっている事物を特定するのはとても難しいことです。これは計画を立て、仮説を立てて行う研究室の中の実験とは決定的に異なる、フィールドでサイエンスすることの難しさなのだと思います。それでもフィールドに出て果敢に何かを見つけよう、深めようとすることには意義があると考えます。そこで得た新発見や通念を覆す真実はいつも多くの人を興奮させるとともに、時に人々が自然の一部となって暮らしていくうえのヒントとなったり、人々を救うものとなったり、人々が今まで気づかなかった、無視していた問題を科学的に示し、警告するものとなったりします。フィールドでのサイエンスによる成果が私たちにもたらしているものは、様々な意味で私たちが思っているよりもかなり大きいのではないでしょうか。

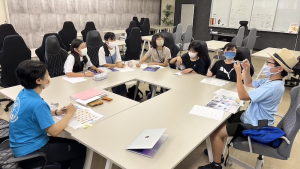

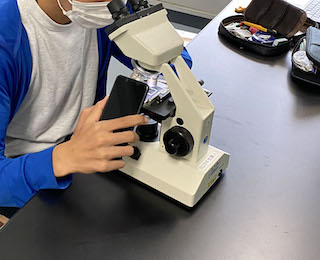

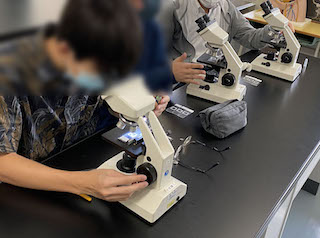

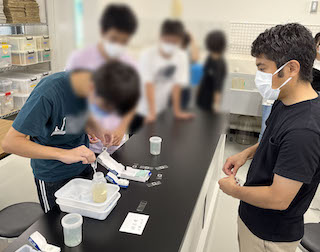

研究室体験インターンシップ「KUトライやる」を実施しています.

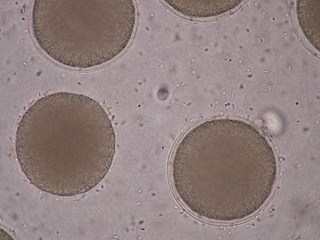

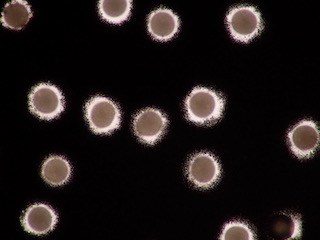

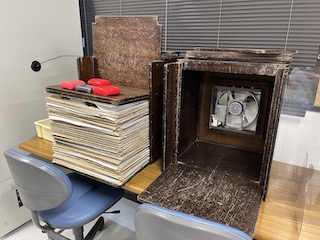

附属中等教育学校は,研究室体験インターンシップ「KUトライやる」を実施しています.「KUトライやる」とは,本校の生徒が大学などの研究室を訪問し,研究室の方々と一緒に研究活動を体験させて頂く取り組みです.今回紹介するのは,神戸大学バイオシグナル総合研究センターの乾秀之先生の研究室でのインターンシップです。今年度は感染症対策の観点から,乾先生を本校にお招きしての実施となりました.

乾先生の研究テーマの1つである「生物機能を利用した環境汚染物質の浄化と作物保護」の一環として,汚染された土壌で栽培したズッキーニやヘチマの茎から導管液を採取し,その液体の蛍光スペクトルを測定することによって,汚染物質が輸送されていること確認したり,汚染物質の輸送メカニズムを明らかにするため,ウェスタンブロッティングというタンパク質検出法を用いて,汚染物質の輸送に関わるタンパク質を特定したりしました.乾先生との2日間の実験・ディスカッションを通して,研究者の方々が日頃からどのように問題解決に取り組んでいるのか,その一端を感じ取りました.

卒業研究優秀者発表会を行いました.

令和3年7月15日(木),神戸大学出光佐三記念六甲台講堂にて,卒業研究優秀者発表会を実施しました.当日は,先立って開催された卒業研究発表会にて,特に優れた研究発表を行い優秀者に選出された8名が,スライドを用いた口頭発表を行いました.講演会場では,登壇者とその同級生達が,個性あふれる講演と激しい質疑応答を繰り広げ,その現地の模様はZoomによって,本校に待機していた後輩達のもとへと同時中継されました.

豊岡ジオ・エコパーク研修を実施しました。

Future Innovator Trainingの一環で,ユネスコ世界ジオパークに認定されている玄武洞や,ラムサール条約湿地に指定されている円山川下流域を有する兵庫県豊岡市にて,ジオ・エコパーク研修を実施しました。玄武洞公園,コウノトリの郷公園,城崎温泉一帯を訪問し,我々が住む「地球」,その上に成立する「生態系」,そしてその中で暮らす「ヒト/人間」の関わり合いを学びました。

生徒の事後レポート(抜粋):

私は兵庫県民であるのに、こんなに地球科学を感じられる場所が兵庫県にあることを知らなかったですし、今回学べたことで自然の面白みを再確認することができました。他のジオパークにも行ってもっと自然を知りたいと思うと同時に、このジオパークが教育として 次の世代にこの素晴らしさを継承されてほしいと思いました。

私がコウノトリの飼育などに携わっておられる方の話を聞いて驚いたのは、豊岡の方々は本当にコウノトリに愛情を注いでおられるのだ、ということだった。言葉の端々に、コウノトリに対する愛やいたわりがにじんでいた。だが、ペットに対するそれとはまた違う。あそこに住んでいるコウノトリが巣を追い出されて、とか、死んじゃったんだ、などと口にするのを見て、コウノトリをその手で豊岡の空へ送り出してきた、強さを感じた。

これからの動物保護の在り⽅について考えさせられたと同時に、そもそも動物はなぜ保護しなければならないのか疑問に感じた。コウノトリ保護に向けた地域の取り組みや意識は本当に素晴らしいものであり、その成果が近年あらわれていることから他⽣物においても参考にすべきだとは感じる。しかしながら、そもそもなぜコウノトリを保護しなければならないのか考えるとそれは⾮常に深い問いだと感じた。実際にKPの講座でこの質問を投げかけられ、論理的に説明をすることができなかった。そして⽣息環境がなくなってし まった動物を、復活させたり飼い殺しにしたりすることは保全であるのか、⼈間のエゴではないのか、と書いている記事を読み確かにそれも⼀意⾒であると感じた。

今回の研修では我々が住む「地球」について玄武洞での見学や講義で、生態系についてコウノトリの郷公園での見学や講義で、城崎温泉では「ヒト」との関わり合いについてそれぞれ学んだ。僕がこの研修で一番学んだことはこれらのことが互いに関わり合っているということだ。

まず「地球」と生態系の影響では、地球の奥底にあるマグマの影響によってマグマが噴火することにより、玄武洞周辺の地形が形作られ、また、その他の地殻活動によって縄張り意識の強いコウノトリが住みやすい尾根が並ぶ地形となった。その結果国産コウノトリの最後の生息地となった他、現在でも多くのコウノトリが暮らすことができることにつながっていると考えられる。

卒業研究発表会を行いました.

令和3年7月2日(金),本校舎にて6年生の卒業研究発表会を行いました.附属中等教育学校では,総合的な探究(学習)の時間を「Kobeポート・インテリジェンス・プロジェクト」略して「KP」と呼び親しみ,1年生のころから6年間かけて「真理の探究に携わるための力」を育んでいます.今年度の卒業研究発表会では,研究領域によって分類された「芸術」「教育」「地域・医療福祉」「法政・国際・ジェンダー」「経済・環境」「生活・言語」「心理・統計」「数学・物理・情報」「生物」「社会」の合計10ヶ所の会場が,生徒達によって運営されました.6年生は,自身のKPの集大成を披露すべく各会場に赴き,スライドを用いた口頭発表を行いました.

講演題目の一覧はこちらです.

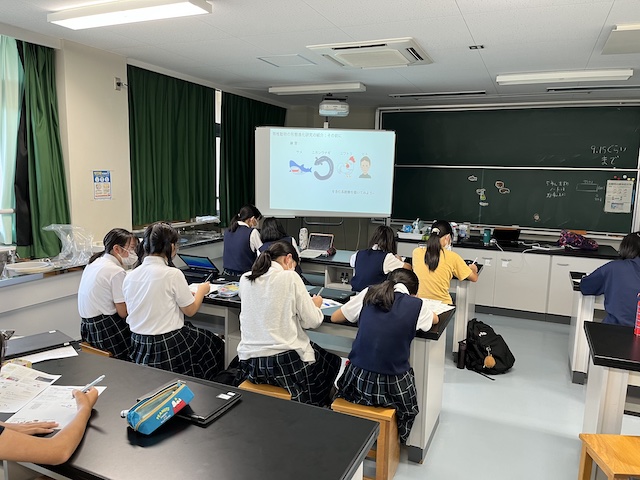

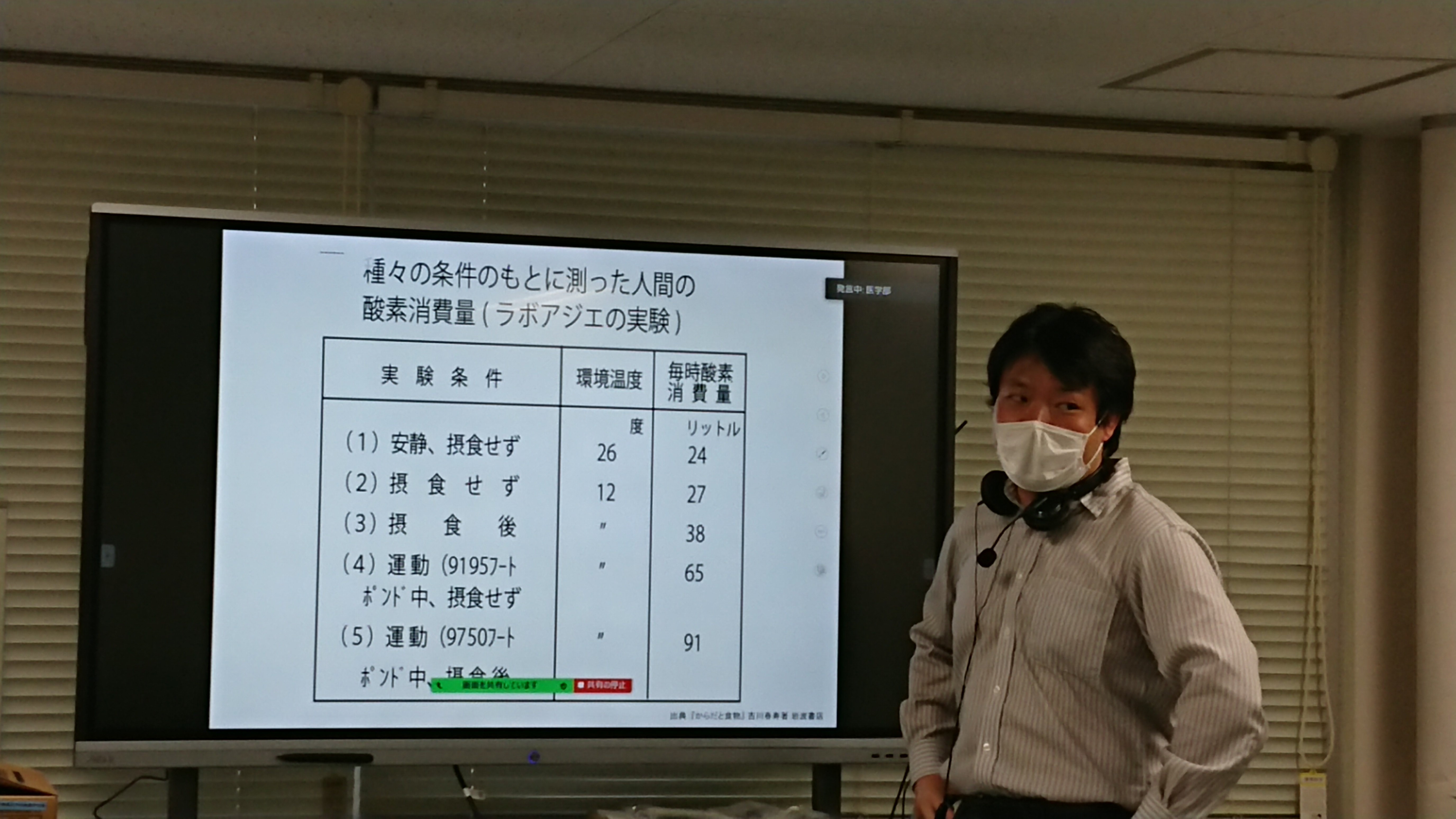

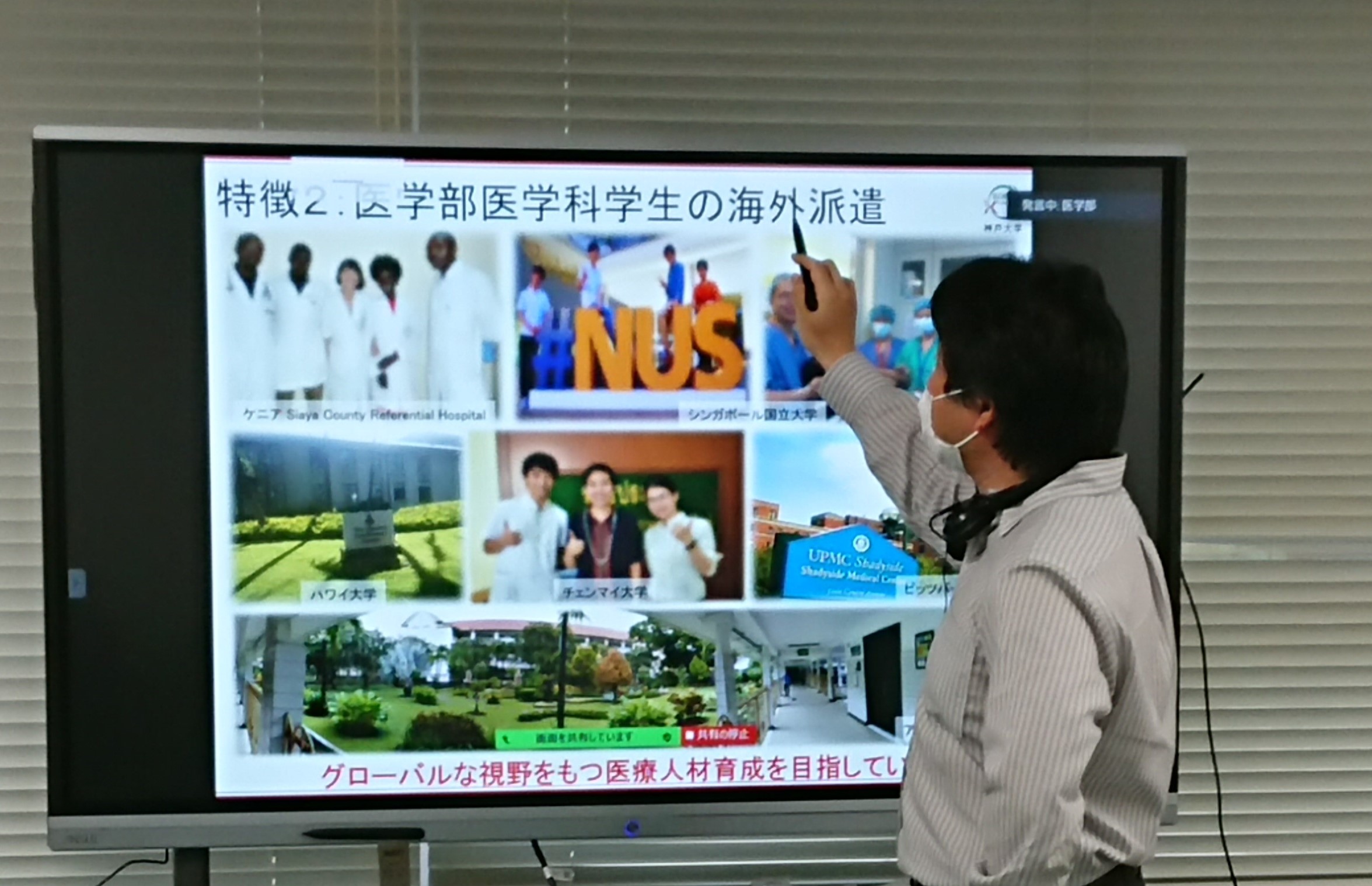

FIT Lecture:神戸大学医学部医学科長匂坂教授による出前授業を行いました

附属中等教育学校は7月14日(水)匂坂敏朗医学研究科教授(医学部医学科長)を招き,オンラインで「代謝と栄養」をテーマについて学ぶ出前授業を行いました。中等3年生から6年生までの生徒24人が,医学における基礎研究等について学びました。

生徒達は匂坂教授の講義に興味深そうに聞いていました。受講後のアンケートでは,

貴重なご講演をありがとうございました。医学部の学生さんが具体的にどのような授業を受けているのかが身をもって体験することができました。今後の進路選択の参考にしたいなと思いました。また,進路の幅を広げるためにも日々の学習にしっかりと取り組んでいきたいと思いました。

講義を受けて医学部の雰囲気を感じることができたと思います。また,医学部への興味もより深まり受験に向けて引き続き勉強を頑張ろうという気持ちも強くなりました。講演を聞くことができてよかったです。ありがとうございました。

匂坂教授,今回は貴重な時間を割いて講義をしてくださり,ありがとうございました。代謝に関しての基本的な情報から,複雑な構造まで,図を用いて説明して下さったので,とてもわかりやすかったです。また,講義の冒頭や最後の質疑応答で,大学の紹介やこれから必要になってくる力など,為になることを教えてくださって,嬉しかったです。もし機会があれば,次も講義を受けたいと思います。

具体的な例もお話に含まれていて,医学を身近に感じることができました。特に,一日に75kgものATPを作っているということに驚かされました。酸素がない場合に効率が悪くても呼吸をするメリットはあるのかという疑問を解消することもできました。そして,ラボアジエの実験の手順などについてもっと知りたいと思いました。今回の講演で神戸大学の医学部の特徴や入試についても知ることができたので,自分の将来について考える良い機会となりました。今後もこのような医学の企画があれば(可能であれば研究室訪問など)ぜひ参加したいです。

医学に興味を持っていて,Kobeプロジェクトでも医学関連の研究を考えていることもあり今回の講義に参加しました。医学部では実際どのような授業をされているのか,高校までの基礎分野と大学からの専門分野との違いなど調べただけでは分からないこともたくさんあったので,授業を体験できてとても良い経験になりました。神戸大学医学部の特徴や活動についても最初に教えていただき,オープンスクールの説明会を聞いているようでおもしろかったです。中学の頃から理系に進むことが憧れですが,得意な教科は文系教科ばかりなので諦めようかと考えていたときもありましたが,苦手を克服して理系に進むモチベーションになりました。

といった声が寄せられました。

短い時間ではありましたが,大学での学びに触れる貴重な機会となりました。この出前授業が,今後の進路を考える上で参考になることを願っています。

ASEAN諸国の中でも特に日本と関係が深い、シンガポールのピーター・タン駐日大使が講師として登壇されました 。ピーター・タン大使による講話のあと、中等生との質疑応答をとおして、外交現場の実際や日本との関係、安全保障問題などについて語られました。

とても貴重なお話を聞くことができました。シンガポールの特徴や社会システム、コロナ渦での独自の政策、日本との関係を築いてきた経緯など、多くのことを知ることができました。大使として、シンガポールのことも日本のことも分かっていないといけない文化的背景も含めてことは大変な仕事だと思ったが、それを行っている姿に尊敬の念を覚えました。(6年生男子)

もともと綺麗な国であり、食べ物もおいしそう、景色がよさそう、ということでシンガポールに興味があったが、今日のお話を聞いて、より興味を持った。一方向のプレゼンではなく、オンラインでは難しい対面の良さを利用した、聞く側を巻き込んだプレゼンで、こんな風に自国のことを話せるのが素敵だな、と思った。私も外国の人に日本のことを紹介できるようになりたい。(5年生女子)

英語での講演でしたが、分かりやすく話されていておもしろく、楽しめました。シンガポールは前から行きたい国の一つでしたが、お話を聞いてその気持ちがより強まりました。そして、変わりゆく国際情勢の中でも、これからも日本との友好関係が続いてほしいと思いました。(4年生男子)

今回はピーター・タン駐日大使のとても貴重なお話を聞くことができ、シンガポールだけでなく様々な国の外交や文化について興味を持つことができました。特に大使として中国をどう思っているかという質問は、私もとても気になっていたので、より国際というものに興味を持つきっかけになった気がします。またこのような講演の機会があれば参加したいです。(4年生女子)

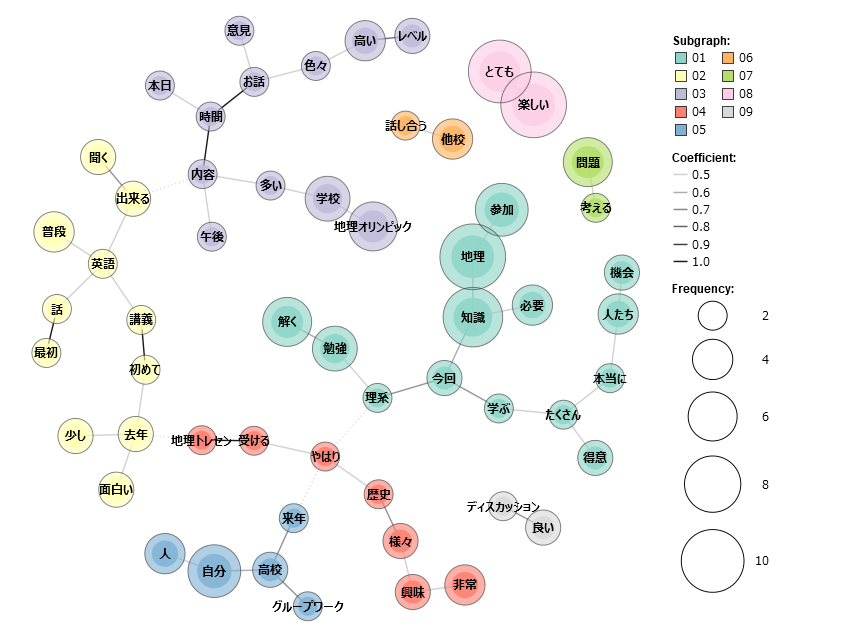

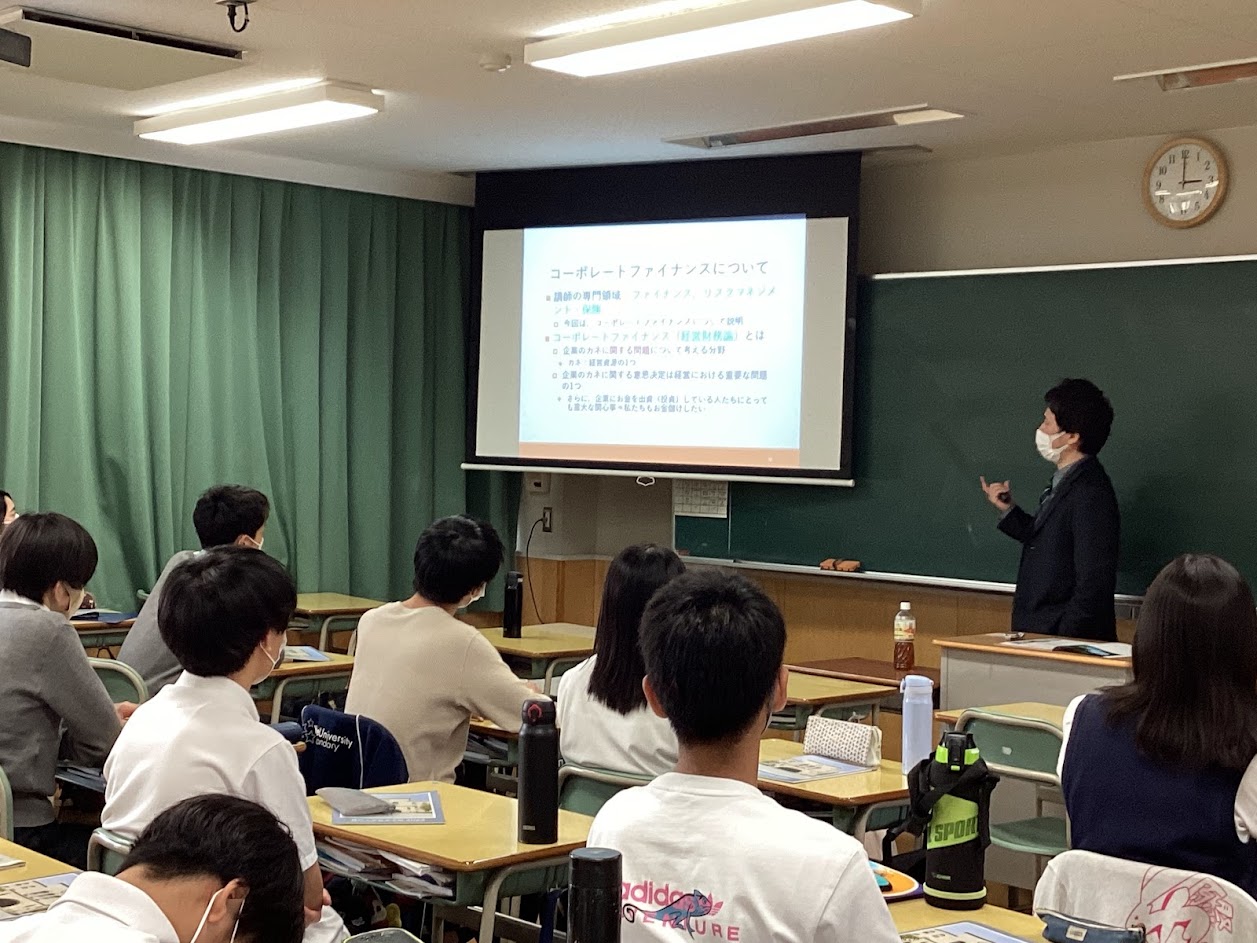

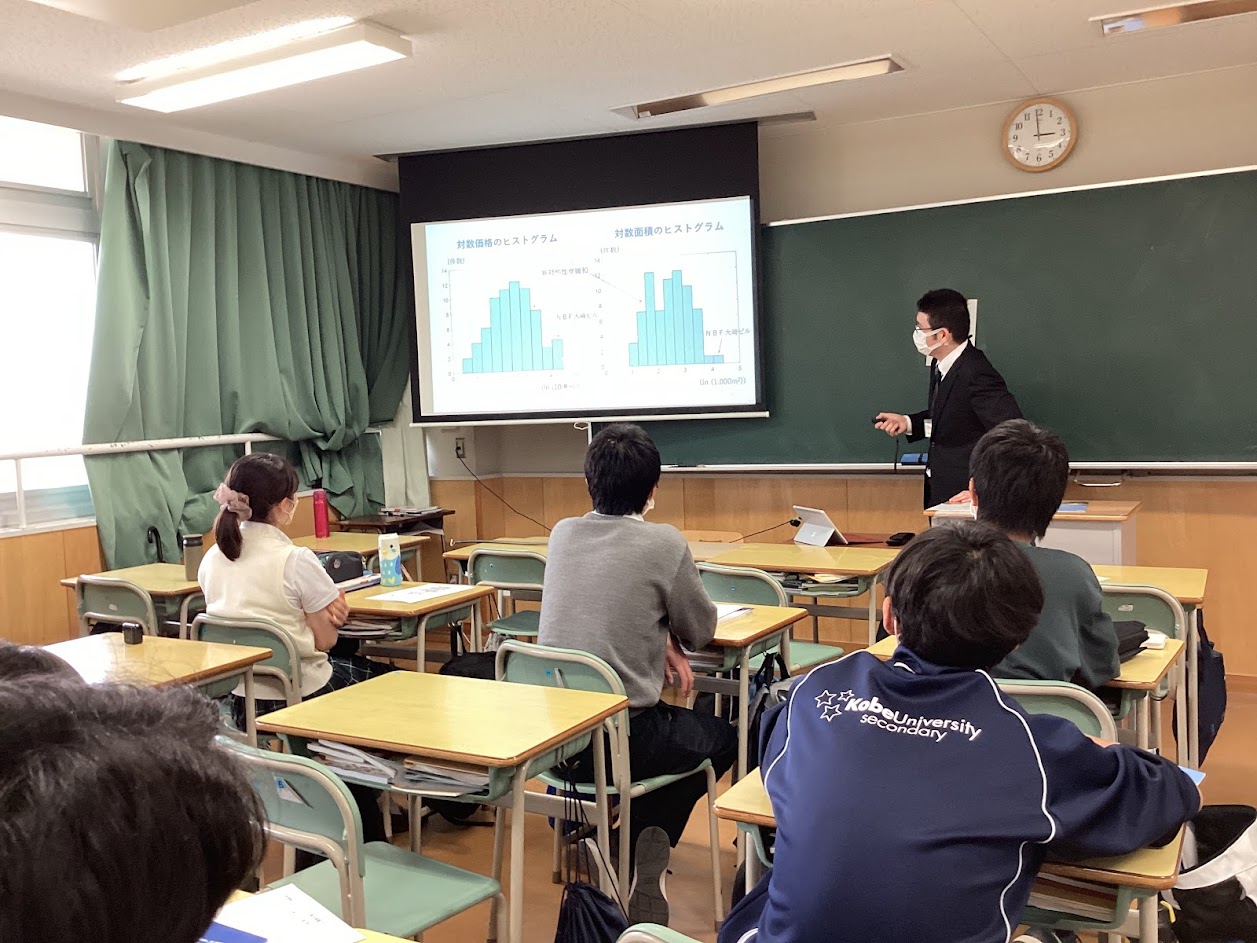

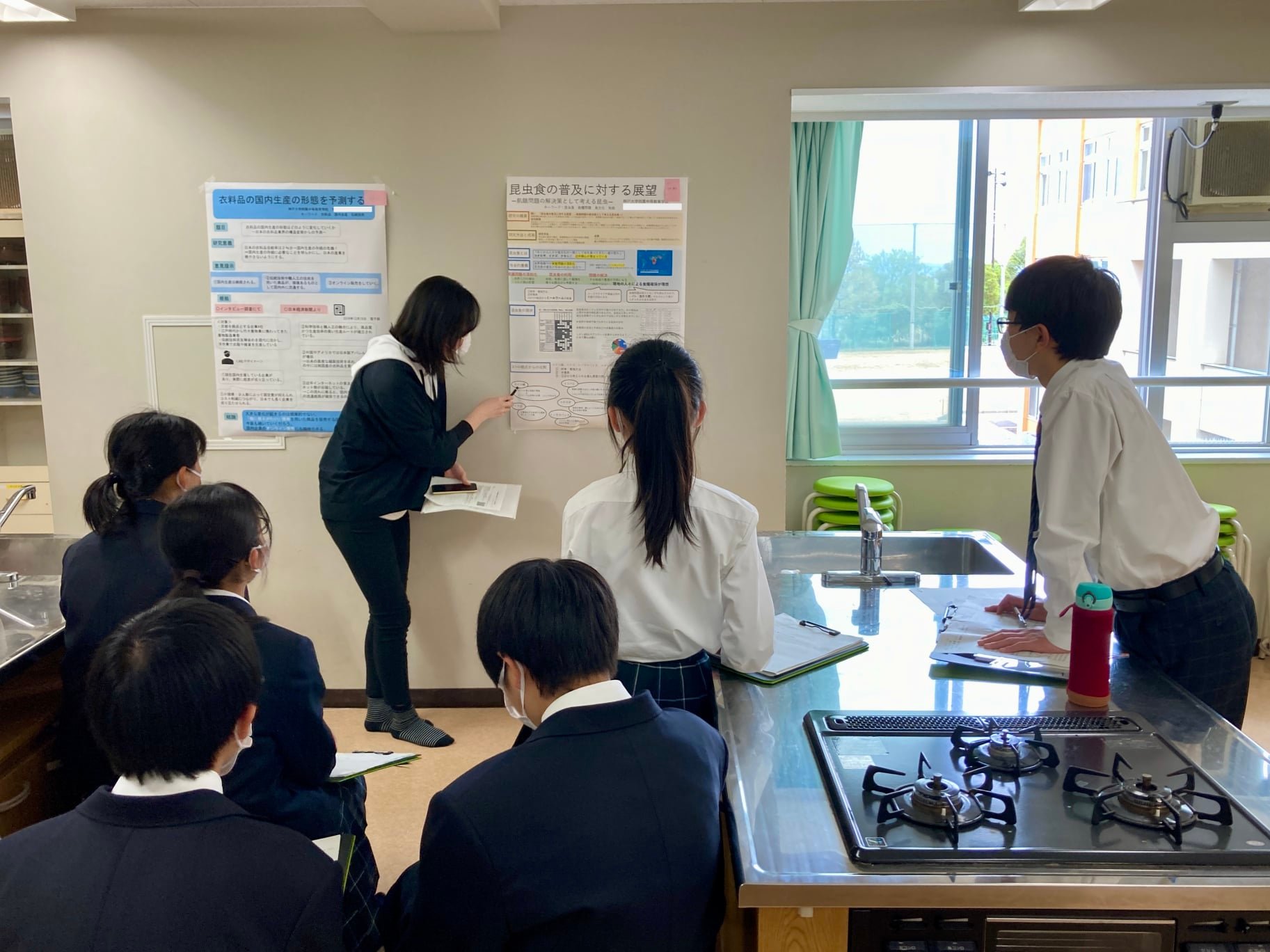

345KP(課題研究)合同発表会を行いました.

令和3年4月15日(木),本校4年生,5年生,6年生合同による,345KP(課題研究)合同発表会を行いました.神戸大学附属中等教育学校では,総合的な探究(学習)の時間を「Kobeポート・インテリジェンス・プロジェクト」,略して「KP」と呼び慣わしていますが,この探究活動の総まとめとして,各生徒が研究成果をポスターセッションにて発表し合いました.当日は,生徒達の昨年度一年間の研究の集大成であるポスターが400枚以上制作され,本校の教室という教室を埋め尽くすように掲示されました.2年生, 3年生の優秀研究の発表も参加し,各会場では活発な意見交換が行われました.

講演題目の一覧はこちらです.