学校だより

2026年2月20日

2025年度

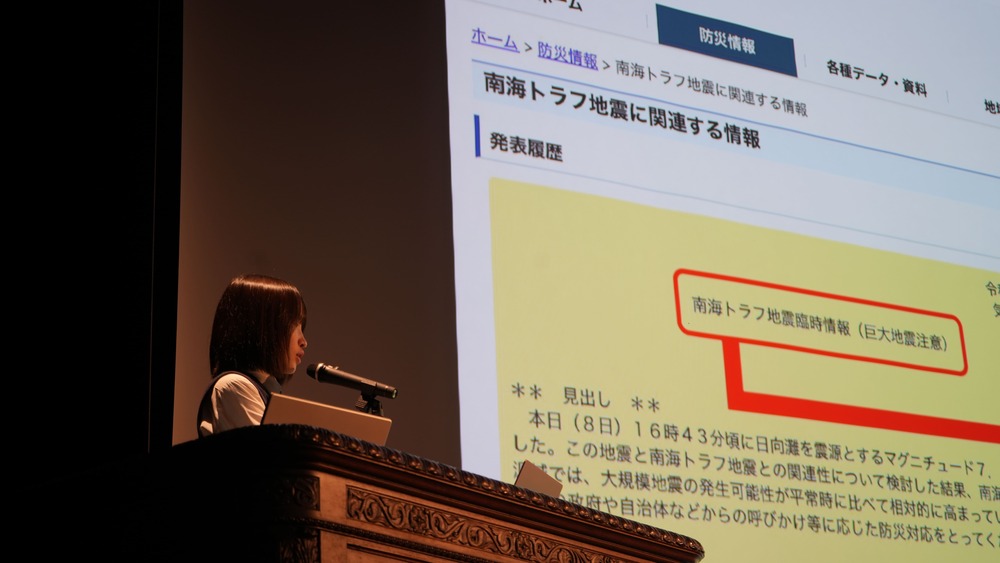

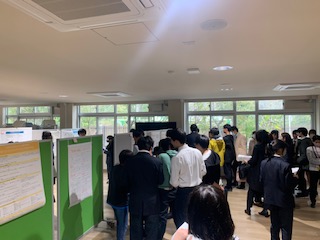

2月12日(木)、特別活動(LHR)の一環として「防災学習」を行いました。本校生徒の自治的学習プロジェクトの一つであるDR3が企画し、全校生徒が参加しました。「DR3」は、「Disaster, Reconstruction, Reduction and Resilience」を表しており、防災・減災を題材として持続可能な開発のための学習などを行うとともに、避難訓練などの特別活動を主導する自治的課題活動です。

この取り組みに合わせて、「渦が森防災福祉コミュニティ」の方に、防災学習の見学および地区情報交換のためにお越しいただきました。

以下、代表生徒(5年生)作成のDR3紹介文

私たちDR3は、防災に関心をもつ高校生による自主的なグループです。近年、地震や豪雨などの自然災害が各地で頻発する中、「自分の命を守る力」を同世代や後輩たちとともに育てたいという思いから活動しています。

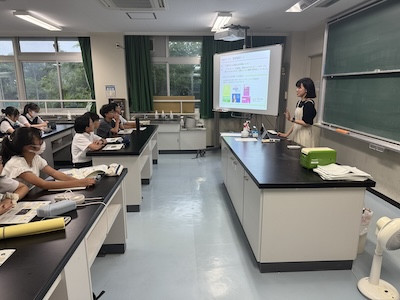

今回、私たちは中等教育学校1〜5年生を対象に、防災ゲーム「ダイレクトロード」を活用した防災学習を実施しました。このゲームは、災害時の状況判断や行動選択を疑似体験できる教材であり、楽しみながらも真剣に「そのとき自分はどう動くのか」を考えることができます。講義形式ではなく、体験型の学習を通して、防災を“自分ごと”として捉えてもらうことを目的としました。

DR3はこれからも、知識を伝えるだけでなく、考え、対話し、行動につなげる防災教育を実践していきます。災害に強い社会は、一人ひとりの意識から始まると私たちは考えています。

2月19日(木)、生徒会執行部の企画・運営による「六年生を送る会」が開かれました。今回は第1アリーナに全校生が集い、在校生が12回生を送り出すとともに、卒業する12回生は本校での思い出を振り返りました。

吹奏楽部の演奏、動画放映、コーラス部の演奏と続いた会の最後、12回生代表の挨拶には「コロナ禍の中で入学式のない学校生活から始まり」という言葉がありました。大変な状況の中でも、懸命に学校生活を送り、切磋琢磨しながら学校生活を充実させてきた様子が伝わってきました。

12回生のみなさんの、次のステージでの活躍を願っています!

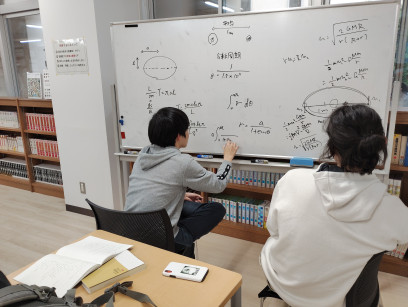

2月18日(水)、Future Innovator Trainingの取り組みの一環として、本校数学科の中田雅之教諭が講師となり、FITレクチャー「代数曲線の交点理論入門」を行いました。本校1〜5年生の9名が参加しました。ティーチング・アシスタントとして、本校11回生の卒業生1名が参加してくれました。

講演では、平面上図形と方程式の対応や代数曲線、それらの交点の意味などを、既習の数学についての理解を確認したうえで、射影平面、斉次座標について解説しました。Bezoutの定理とこれが共線問題へどのように応用できるか、最後には現代数学への見通しにまで話題が広がりました。参加者は普段の授業で学ぶ数学とは一味違う問題に、手を動かしながら考えを深めていました。

参加生徒の感想(一部)

- 難しかった。次数だけで見るのは自由度が高いなって感じた。(4年生)

- 知識不足によりわからないところもたくさんありましたが面白かったです。(1年生)

- まだ勉強できていない範囲が多く、理解が難しかったけれど、話を聞いていくうちに交点理論って少し面白そうかもと思えた。これを理解できる日は来るのか心配、、。(1年生)

- 以前に射影平面に関して軽く学んだことがあったが、Bezout の定理をはじめ、奥深い話や実例を聞けて非常に良かった。(5年生)

- 登場した定理の証明が高度だろうから心から納得できたわけではない。しかし、定理を認めたうえでパスカルの定理やパップスの定理の証明が簡潔に行われているのが面白かった。幾何の世界が広がった。(5年生)

- 講義の前の予告編スライドでは途中から理解が追いつかなくなり不安でしたが、分からなかった部分も講義の中で分かっていきました。ただ、途中まで分かっていたと思っていたのに最後はとても大きな話に広がっていたため、とても不思議な世界でした。「こんな世界がある」ということはなんとなく分かり、とても面白かったです。ぜひこのようなFITをこれからも行って欲しいです。(1年生)

- 射影平面というのを初めて知って、普段のxy座標では交点がないように見えるものも斉次座標では表現できるということがとても興味深かった。ベズーの定理と残余曲線の定理について学んで、他の定理の証明につかえたりいろいろな応用があることが分かった。(5年生)

2月16日(月)放課後、本校10回生の卒業生(2023年度卒)で現在、医学部医学科で学んでいる3名をお招きして、「医学部医学科進路講演会」を実施しました。4年生、5年生の約15名と、教員8名が参加しました。

医学部医学科を志望したきっかけにはじまり、現在の勉強や大学生活について、入試方法についてなど、話題は多岐にわたりました。後半では、日々の学習や受験に向けた日々の生活など、「あこがれの先輩」として具体的なアドバイスをしていただきました。

参加者の感想より

- 日常的に勉強をしようとする思いが変わりました。コツコツやることで部活との両立もできるし、6年生のモチベーションもできるので頑張りたいです。

- 受験方法について、認識があやふやなところも多かったため、受験方法の異なる3人の先輩のお話を聞くことができてとても良かったです。

- 医学部生の話を聞けてすごくわくわくしたし行きたいという思いが強くなりました。

- 医学部でのリアルな現状を聞けてよかったです。これからのビジョンが少し見えたような気がします。

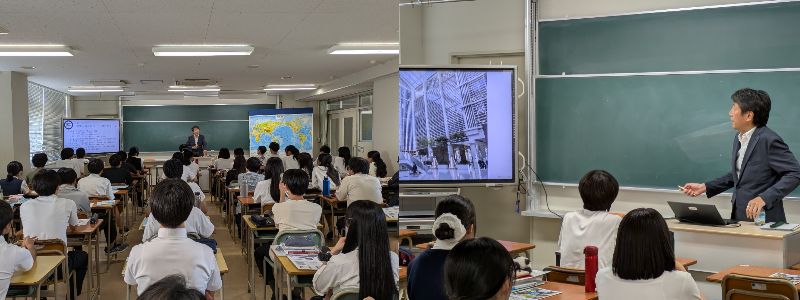

4年生のデータサイエンスⅠで、特別講演「Society 5.0 のための人工知能技術と社会実装の取組」を行いました

1月26日(月)、学校設定科目「データサイエンスⅠ」の一環として、国立研究開発法人産業技術総合研究所・人工知能研究センター首席研究員の本村陽一先生をお迎えし、特別講演「Society 5.0 のための人工知能技術と社会実装の取組」を実施しました。産業技術総合研究所での事例に基づいて、AI技術の応用と社会実装の取り組み事例について講義していただきました。

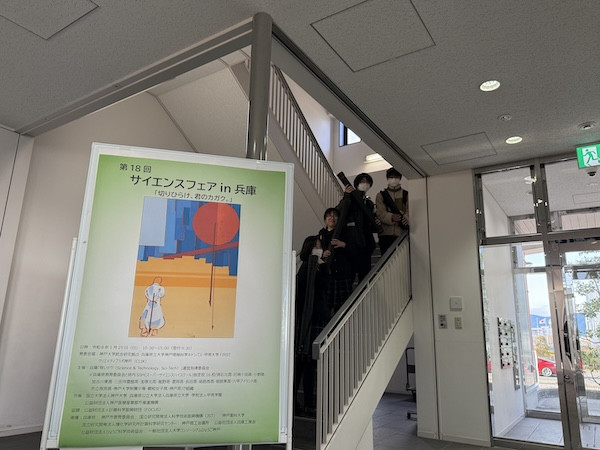

本校生が「第18回 サイエンスフェア in 兵庫」で発表しました

1月25日(日)、「第18回 サイエンスフェア in 兵庫」に4年生4名が参加し、KPで行っている研究について発表しました。また、神戸大学のROOTプログラムに参加している2年生1名も発表を行いました。なお、今年度のテーマ「切りひらけ、君のカガク。」は本校3年生の生徒の発案によるものです。

生徒の感想より

- 聞いてくださった大人の方々に、自分では思いつかなかったような視点からアドバイスを頂き、来年、この研究をどう進めていくかの見通しが立ちました。

- 発表をするまでは緊張していましたが、いざ発表してみると楽しかった。寄せていただいた質問やアドバイスが、研究を進めるうえで参考になり、これからもっとKPを頑張っていこうと思った。

- ポスターのレイアウトの重要性がよく分かった。発表するときに、ポスターのレイアウトによって「自信度」が変わるし、発表スキルの根幹にポスターのデザインが関わることが分かった。たくさんのポスターを見て、自分の発表にも活かすことができるヒントを得ることができた。

- 活気がすごくて、自分の研究に対するやる気が上がりました。同年代だからこそ、色々なことを質問しやすく、発表側のハードルも低かったと感じました。

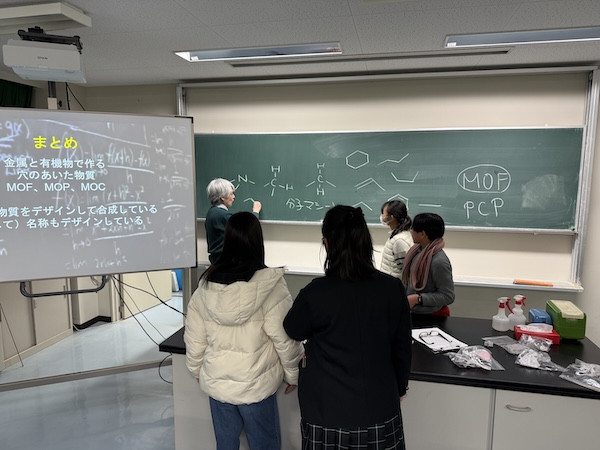

FITレクチャー「手作り分子模型で理解を深める分子のデザイン」を実施しました

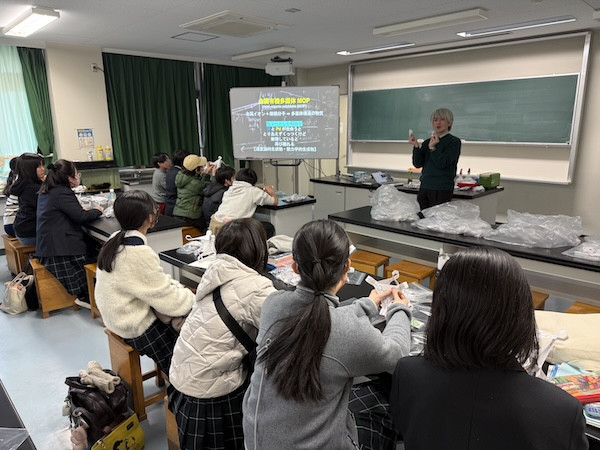

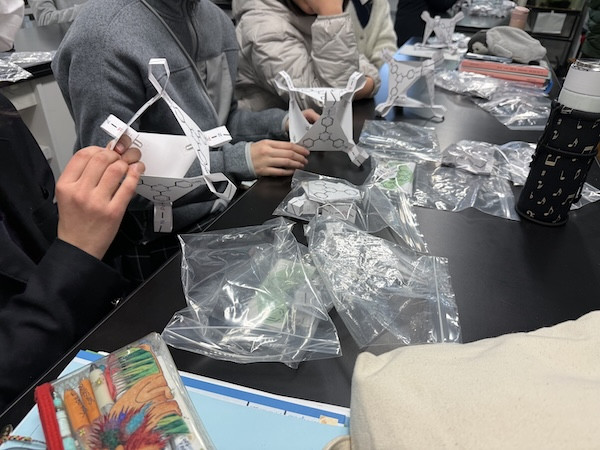

1月23日(金)、Future Innovator Trainingの取り組みの一環として、講師に岡山理科大学から堀越亮先生をお迎えし、FITレクチャー「手作り分子模型で理解を深める分子のデザイン」を行いました。本校生1〜5年生の29名と教員4名が参加し、堀越先生に用意していただいた分子模型を参加者みなで組み立てながら、分子のデザインの奥深さを堪能しました。

参加生徒の感想(一部)

- 私は、中学生になってから化学が好きになりました。なので、昔から好きな人に比べて深く語れるわけでもないし、知らないことだらけです。でも、元素や電子というものに惹かれ、少しづつ知識をつけています。でも、どうしても文章だけじゃ理解しにくいところも多く、分子もその一つでした。今回、その分子というものを、難しい話をせずに視覚で教えて頂けたのは、とても助かりました。また、ちょっとした豆知識もたくさん話して頂けて、これからの話のネタになりそうです。とても楽しかったし、化学にさらに興味を持ちました。講演して頂き、ありがとうございました。(2年生)

- 実際に分子模型を作ることで、安定した分子構造が一つに決まるということや、一度分子同士で繋がってもすぐに離れることがあるということが分かりました。また、穴が空いている分子が注目されつつある理由についても知ることができたと思います。(3年生)

- 分子モデルの組み立てが期待以上に楽しかったです。また、それだけではなくその間に詳しい説明もしてもらい、これからの化学がさらに楽しみになりました。プログラム終了後に気になっていたことを色々と質問した時にそれぞれ丁寧に答えていただいたため学びが深まりました。とても楽しい授業で、来年も受講したいです。来年もよろしくお願いします。(1年生)

- 学校では元素について習ったばかりでまだあまり深くは知らなかったのですが、それでもある程度は楽しく理解することができたので良かったです。また、模型を用いることで工作のような感覚で取り組むことができました。組み立てていくときれいな形の分子になるのが気持ちよかったです。またやってみたいです。(1年生)

- 最新の研究の内容を、分子模型を実際に組み立てながら理解することができた。MOF、MOPやMOCについて手を動かしながら構造を予想するのが楽しかったです。お話がとてもおもしろかったので、もっと聞きたいと思いました。(5年生)

- 分子模型を触るのが久しぶりで、凄く楽しかったです。思ったよりハードルが低くて、これまでは、化学をめっちゃ愛している人くらいしか使わないのかなと思っていたけれど、楽しかったので、私もクリップ使って、沢山自作してみたいです。趣味になりそうです。(4年生)

- 話が面白くて楽しめてあっという間の1時間でした。あまり好きだと思っていなかった化学が楽しく感じました。(1年生)

講義の後も、熱心な参加者からの質問が続いていました。

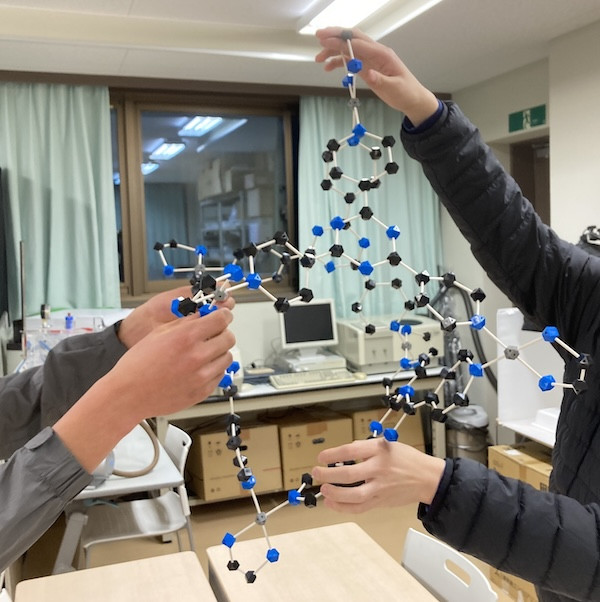

(レクチャー終了後、SSラボを覗いてみると……)

堀越先生にいただいた模型に触発されたASTA化学班のメンバーが、HGS分子模型でMOCを作っていました。仕事が早い! 分子の形が美しいですね。

本校のSSラボには、ラボ内で生徒が自由に使用できるHGS分子模型が常備されています。

東京キャンパスツアーを実施しました。

11/22(土)~23(日)に1泊2日で、東京キャンパスツアーを実施しました。

1日目には卒業生の案内で東京大学本郷キャンパスを見学したのち、進路選択や中等での生活などを話題に、卒業生との懇談会を行いました。

2日目には、班別に分かれて、東京の博物館や国会議事堂など、様々な箇所を見学しました。ちょうど東京大学駒場キャンパスで開催されている駒場祭を見学した班も多数いました。

生徒の振り返り(抜粋)

東京大学をまわってみてまず感じた事は、とても広いということと綺麗だということだ。小学校や中学校と比べ物にならないくらい広く、卒業生もまだ覚えられていないところがあると知り、とても驚いた。また、緑などが多くとてもきれいな場所だと感じた。特に安田講堂や図書館が綺麗で、安田講堂は緑が多かったし、図書館はいろいろなものが飾られていたり、本の種類がが多かったりしていた。1日目の最後の卒業生の話を聞いた時は、東大は学部より先に大学を選んでおくことができたり、推薦で受けたりすることもできるとわかった。(1年生)

東大についての知識を正しいものに上書きできたと思う。メガネをかけている真面目な人が東大生というイメージだったが、先輩方はとてもおもしろくて話しやすかったし、なにより自分の好きなことを追求しているんだなと強く感じた。お話を聞いた上で、自分が進路を決める時は選択肢を絞りすぎないで、自分の考えややりたいことを重視できるようにしたいし、それができるくらいの学力は維持できるようになりたい。(2年生)

東京は人が多くて、大学はイチョウ並木がくさかったが、先輩たちはみんな生き生きしていて、すごい人たちだけれど中等時代は自分と大きく変わらない生活を送っていた人たちだということがわかった。東大の魅力をたくさん知れて、前までは進路をよく考えていなかったけれどこれから考えてみようと思うようになった。(3年生)

音楽祭を開催しました。

2025年11月20日(木)、神戸文化ホールにて音楽祭を開催いたしました。今年のテーマは「彩響」でした。その名のとおり、生徒一人ひとり、そして各団体が、それぞれの個性を色鮮やかに響かせ、ホール全体が温かな音楽に包まれました。

今年は、審査員の評価によって決定する「学年最優秀賞」「審査員特別賞」と、生徒の投票によって決定する「生徒投票賞」の三つの賞を設け、表彰を行いました。例年はホールでの表彰式の実施が難しい状況でしたが、今年度は「熱が冷めぬうちに表彰を行いたい」という思いのもと、タイムスケジュールの調整や各団体の協力により、ホールでの表彰式を実現することができました。昨年度からさらにパワーアップした、充実した音楽祭となりました。

運営に携わった音楽祭実行委員会、舞台のために練習を重ねてきた各団体、そして終始支えてくださった先生方をはじめ、学校全体で長い時間をかけて作り上げたものです。

さらにパワーアップした来年の音楽祭もぜひお楽しみに!

(文章・写真:音楽祭実行委員会)

4年生で「サイエンス・ダイアログ」を実施しました

12月17日、4年生の授業の一環で、名古屋市立大学大学院医学研究科のNadia Milad先生と金澤智先生をお招きし、「How smoking and vaping affect lung health(喫煙と電子タバコが肺の健康に与える影響)」と題して英語で講義をしていただきました。この取り組みは日本学術振興会(JSPS)が実施している「サイエンス・ダイアログ」として行われました。4年生118名と、教員2名が参加しました。

Milad先生は本年4月に、日本学術振興会の外国人特別研究員として来日されました。現在は名古屋市立大学で特発性肺線維症に伴う肺前癌細胞について、表現型やトランスクリプトームの解析により研究されています。講演はMilad先生がさまざまな国・研究機関を渡り歩きながらご自身の研究を進めてこられた経緯や来日の理由の紹介に始まり、研究内容について詳細に、時折クイズを交えて教えていただきました。

日本語で聞いたとしても高度な、まさに大学(院)レベルの内容でしたが4年生の皆さんは熱心に聞き入っていました。質疑応答の時間には7名の生徒が英語で質問をしており、積極性が顕れていました。

生徒アンケート(感想・講師へのメッセージ)より

- スライドが多く作られていて英語がほとんど理解できなかった箇所でもスライドを参考にしながら聞くことで何とか理解できる場面もあり、とても助けになった。

- たばこは自分の健康に害を及ぼすということはわかっていたが具体的にどのようなことが自分の体で起こっていたか把握していなかったので具体的にどんなことが起こっているか分かりやすく説明してくれたのでよかった。肺だけが悪くなると思ってたけど、肺の血管から入った物質が体全体が影響を及ぼすのだとわかった。

- たばこはだめって何気なく家族とか小学校とかで言われていたけど、実際にどういう風にだめなのかを聞けたことが嬉しかったです。

- 喫煙や薬物使用といった身近でないトピックにも関わらず、講義の内容は導入からスムーズに入ってくれたことでと頭によく入ってきた。英語のレベル的にも比較的聞き取りやすかったのではないかと思う。

- First of all, thank you very much for giving the lecture.

I already knew about how the lungs work and that smoking is harmful to the body, but learning about specific negative effects, such as smokers being more susceptible to influenza, was very informative.

There are no smokers around me, and this lecture reaffirmed how harmful smoking is to the human body, so I do not think I will ever smoke myself. - Thank you very much for the very interesting lecture.

I still do not know much English, so there were some parts I could not understand.

However, I want to study medicine in the future, so it was a very meaningful time for me.

If I have another chance someday, I would like to listen to your talk again. - Thank you for your lecture. I was really interested in your research. Since it's not so common in Japan, we rarely learn about cannabis so everything was new to me. I was also really motivated to keep studying hard. I wish you continued success in your future endeavors.

令和7年度 英語授業勉強会を実施しました

11月28日(金)、本校英語科主催のもと、英語の授業公開(3年生・5年生)および協議会・講演会を実施しました。

3年生の授業(英語3)では、「4技能の活動を総合的に実施し、バランスの取れた言語運用能力の育成を目指す授業」を、5年生の授業(探究英語Ⅱ)では、「探究型プレゼンテーションに向けて、学習者が主体的にテキストを読むための言語活動」をそれぞれテーマにした授業を公開しました。

協議会では、横川博一先生(神戸大学 大学教育推進機構 教授)をお招きし、「言語活動の中で生徒のエンゲージメントを活発にする仕掛けをどう作るか?」というテーマのもと、ご講演いただきました。

兵庫県内の中学・高校を中心に、30名を超える先生方にご参会いただき、意見交換や日々の授業実践の中での成果・課題を共有する機会を持つことができました。

第13回体育祭を開催しました。

2025年10月23日(木)、明石きしろスタジアムにて第13回体育祭を行いました。今年の体育祭は「開きっぱなし」をテーマに、生徒一人ひとりが競技、運営を全力で取り組み、大きな盛り上がりを見せました。

今年度は、明石きしろスタジアムでの開催、応援グッズの導入、飴食い競走など新競技の追加といった、新しいことが多く、新鮮さが感じられる体育祭となりました。

体育祭の運営を支えた体育祭実行委員も、新しいことが多い中、試行錯誤を繰り返し、開会式から閉会式まで、無事成功させることができました。生徒たちのあふれる熱気と一致団結して勝利を目指す姿を、ぜひ来年もお楽しみください!

(文章・写真:体育祭実行委員会)

2025年8月21日~23日に、工学院大学にて合宿形式で開催された、化学グランプリ2025にて、本校生徒の持田理乃さん(13回生・5年生)が銅賞を受賞しました。

また、持田さんは、今大会における高校2年生以下の成績優秀者として、国際化学オリンピックの日本代表候補に選出されました。今後、通信教育、集合教育を経て、2026年にウズベキスタンで開催される第58回国際化学オリンピックに出場する日本代表選手の選抜に挑みます。

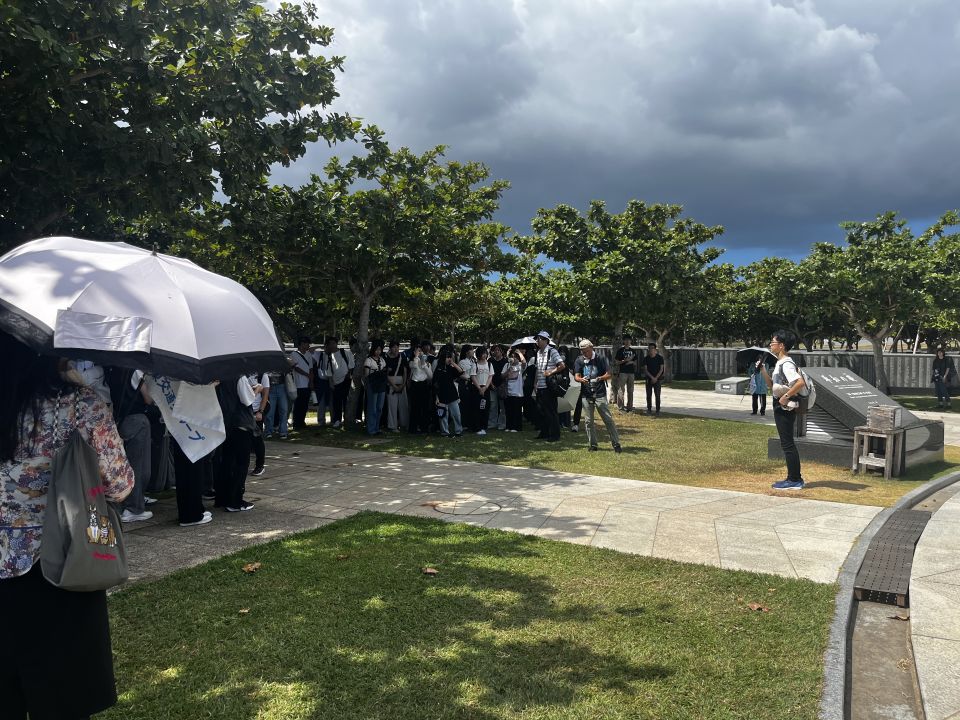

15回生3年生が沖縄研修旅行を実施しました。

15回生3年生が10/6~10/9に沖縄研修旅行を実施しました。

15回生はこれまで、学校から徒歩圏内の御影・住吉地域に始まり、私たちが毎日を過ごす神戸市、そして「日本の縮図」と言われる兵庫県について淡路地域や丹波・但馬地域でフィールドワークを行い、身近な地域からどんどん大きな区域へ視野を広げてきました。

これらの学習を踏まえ、前期課程の学びの集大成の一つとして、「日本であって〈日本〉でない」地域、沖縄でのフィールドワークに出発しました。

出発に先立って

研修に当たっての意気込み(抜粋):

まずは、沖縄戦争のこと。私たちと同年代の子達が戦争に参加していた事を見て、もっと知りたいなって思ったのでガマと戦争の資料とかを見て、本当の情報を知りたいなって思った。あと、沖縄の文化とか食を実際に民泊を中心に体験していきたい。絶対兵庫と違うとこあるし、その分似てることもあると思うからそこら辺も楽しみたい。

先生がおっしゃっていたように人間にはできる風を感じると言うことをやってみたいと思っています。沖縄でしか感じることのできない民泊での沖縄の文化、悲惨な過去からの平和への現地の方の想い、他の様々な沖縄でしか味わえないものを感じてきたいです。

日本にある米軍基地のうち、約70%が沖縄県にあるので、移動中にバスやタクシーの中からも見えるのか気になります。民泊では沖縄県の伝統的なお家と私の住んでいる家との違いを見つけて、その理由を考えたりしたいです。方言がどのくらい話されているのかも気になります。

初日:沖縄と平和

初日は、「沖縄と平和」をテーマに、糸満市の沖縄県営平和祈念公園および周辺のガマを訪れました。事前に生徒実行委員を中心に十分な事前学習を行ってきましたが、それでも実際に展示されていた資料やガマの蒸し暑さは忘れられない記憶になりました。

生徒の振り返り(抜粋):

資料館ではいろんな死に方をした人の死体の写真を見たけれども、本物を間近でみたわけではない。なので、戦争は悲惨だったんだと言われても、本物の悲惨さというのは感じることができないんだなと感じました。でも本物の悲惨さを感じることがないまま過ごせるのが平和なんだろうというのがわかった。

初日、平和祈念公園に行ったときに多くの人の名前が刻まれた慰霊碑があった。そこで外国人の人の名前まで刻まれているのに以前疑問を持っていたが、戦争で亡くなった人は国籍関係なく供養する。という沖縄の人の思いを聞いて戦争が沖縄の人にとってどんなものだったのかを感じることができました。

初めて沖縄にきて平和記念公園や実際に使われた食器などを見てここで沖縄戦が行われたことがあった。ガマや平和資料館は正直絶句したというか怖すぎて衝撃でした。特にガマでは自分がたってるここで人が死んだという事実が恐ろしくて今生きていれることや自分がそこにいなかったのがどれだけ幸福でそこにいた人はどれだけしんどかったかがわかりました。湿気も凄かったしめちゃくちゃ暑かったしこれで3ヶ月は生きて帰ってきても生きた心地しないだろうと感じました。食器の破片が沢山転がっていてそれも生活感が出ててリアルだなと思いました。

初日~2日目:沖縄の生活

本島南部での平和学習を終えた研修団は、今度は本島北部の本部町に向かいます。本部町は「美ら海」だけでなく、標高が本島第2位の八重岳も擁する、やんばるの海山の自然豊かな地です。この本部町で民泊体験を行いました。

生徒の振り返り(抜粋):

民泊では私有地の山に連れて行ってもらい、光が全くない状態で中秋の名月を見ることができた。すごく綺麗だった。

2日目の朝も、前日の夜と同じように山に連れて行ってもらった。昨日の夜には見えなかった、先生が解説していた沖縄独自の植物なども実際に見ることができた。

民泊ではヘチマ、ドラゴンフルーツ、パパイヤを初めて食べた。ヘチマはちょっとズッキーニ感があって、パパイヤは寿司屋に出てくる何かの味がして美味しかった。ドラゴンフルーツはキウイと桃の中間地点な感じで爽やかだった。

ミサンガを編んで、三線を教えてもらいました。「かえるのがっしょう」や「ちょうちょう」は音数が少ないから簡単なんだと思っていましたが、聞いたことのない民謡を弾くときは音数に関係なくとても難しかったです。お母さんが重ね重ねおっしゃっていた「歌わないと弾けないよ!」は本当だったんだなととても強く思いました。

2日目の午前中は、民泊のおじいちゃんに美ら海の近くの海に連れて行ってもらい、僕の家の近くの海とは決定的に違うところを教えてもらった。それは沖縄本島がサンゴに囲まれていることで海風に磯の香りがしないということ。話聞くだけじゃなく実際に海行って自分で磯の香りがなく海風特有のジメッとした感じがないように感じた。

2日目:沖縄の自然

民泊の御家庭とお別れしたあとは、主に沖縄の自然をテーマとした、選択コースに分かれたプログラムです。沖縄海洋博公園で美ら海水族館などを見学するコース、今帰仁城や古宇利島など本部半島を周るコース、慶佐次川の河口でカヤックに乗ってヒルギ林を観察するコース、恩納村の海岸でシュノーケリングにて熱帯魚を観察するコースのそれぞれ、本島北部の自然を満喫しました。

体験後、読谷村のホテルでは、高志保青年会のみなさまがエイサーを披露してくれました。最後に生徒もパーランクを叩いたり、全員でカチャーシーを踊ったりしたのは良い思い出になりました。

生徒の振り返り(抜粋):

今帰仁城は、史跡であったので実際の姿を実際に見たわけではありませんが、長く続いている石垣や、少し小高い場所にあるという立地、そしてなんといっても山と海、四方を見渡せるという点から、「統治のための城」、つまり「秩序を守るために作られた城」という印象を受けました。

マングローブにいってそのなかを歩いて自然をみたり、カヌーに乗ったりした。マングローブには神戸では見られないような真っ赤なカニや、トビハゼがいっぱいいて、すごく面白かった。カヌーでも沖縄の自然を感じることができて、すごくいい体験ができた。

潜水用のゴーグルに慣れておらず鼻から海水がたくさん入ってきて痛かったりもしましたが、それ以上に魚が綺麗に泳いでいていい経験になりました。また、餌やりの際に餌を与えてパクパクと食べる魚がとても可愛かったです。やはり沖縄の海はたくさんの魚があり兵庫の淡路との違いを感じました。

3日目:沖縄の文化

3日目は読谷村を起点として本島中部地方を中心に、自由な行程で班別タクシー研修を実施しました。タクシー研修後は体験施設むら咲むらにて文化体験を行いました。

夕食後は全員でレクリエーションを行いました。中等生活の折り返し地点も近いですが、15回生の親睦が一段と深まった時間となりました。

生徒の振り返り(抜粋):

タクシー研修ではアメリカンビレッジに行きました。すごく建物もカラフルで異国にきたようで楽しかったです。途中何度も頭上を戦闘機?が通り過ぎ、爆音と衝撃に驚きました。現地の人からしたら日常かもしれないけど、こんなものを毎日聞くなんて考えただけでぞっとします。

たまたま横のテーブルにきた米軍兵士さんたちがかっこよすぎてみんなで英文を考えて声をかけ、『私たちは平和学習のために研修できた学生です、一緒に写真を撮ってもらえませんか?』と尋ねたけど、軍服がうつるとよくないという理由で断られて、ちょっとショックだったけどその理由とかも調べたので学びにつながりました。

選択プロでは、ちんすこう作りを行った。予想していたより多くのラードと砂糖を使っていて、素朴な味からは想像出来なかった。事前学習の通り、沖縄の食生活には豚がつきものだと感じた。

サイクリングをして一番驚いたことは、沖縄は道の傾斜がとても少ないことであった。神戸だと国道2号線を走るだけでも天井川などで傾斜が多く発生するが、読谷では傾斜がほとんどないことが印象的だった。実際沖縄で一番高い山は標高503mの与那覇岳であった。

レクリエーションで席替えをしたとき2回の席替えどちらも半分くらい初めて喋る子がいて、その子たち全員と喋れたのがうれしかった。また、無口だと思っていた子がわたしの言動で笑ってくれたのも思い出になった。

最終日:沖縄の現在

南部から北部まで、あらゆる地域、あらゆる場面で学びがある沖縄研修旅行もいよいよ最終日。那覇市内での班別研修を通して、沖縄の現在を体験します。

生徒の振り返り(抜粋):

首里城公園では、中国と日本が合体したような形のものを見ることができた。特に門の屋根の上に飾りとしてしゃちほこや蓮がのっていたところは本土の名古屋城といったものとの共通点だと思う。観光客は平日の昼間であることもあり少なかったが海外から来る人が多かった。

午前中の那覇班別研修では、国際通りを歩き回り神戸や大阪のお土産屋さんが並んでいる通りとどのように違うのかを見てみました(お土産買ったけど)。国際通りには、外国人観光客が少なく基本的に修学旅行生だと思われる中高生が多くいたことがわかりました。また国際通りのお店には多くの場所でお土産袋が売っていましたがすべてに機内持ち込み可能と記入してあり、帰りの飛行機の事を配慮?されているのだと感じました。

記憶に残ったこととして、まず波上宮での発見があります。波上宮は神道の神を祀っていますが、その意匠は中国文化に寄ったものになっていました。また普通、狛犬が阿吽と言っている所を、シーサーが言っているのがまた面白いです。境内には昭和天皇が沖縄に送った和歌が石碑に彫られており、近傍にあった説明文には、昭和天皇が病のせいで沖縄に訪問することが出来なかったことを悔やんだことと、沖縄の平和を願う旨が書かれていましたが、その隣にあった明治天皇の銅像の説明文には日本を経済、軍事的に雄国と並ぶ程にまで押し上げた明治天皇の功績について書かれており、どこか思うところがありました。

市場では旅行客を対象としたサービスが展開されていました。率直に言うと阿漕な商売だと思います。高額な値段で市場の魚介類を捌いて食べるという光景に沖縄の観光地としての1面を見ました。しかし面白いこともあり、事前学習で習った車麩が販売されていたことです。

研修旅行を終えて

生徒の振り返り(抜粋):

民泊の方が、基地問題について「日本のためには必要だけれど、かといって反対運動をやめると基地建設に賛成とみなされてもっと基地だらけになるので反対運動を続けるしかない」「基地建設によって潤う人や会社もあるので一概に反対をできない人もいる」とおっしゃっていて、自分が思っていた以上に沖縄の人は自分が日本人の一員であるという意識が強いと思うとともに、社会で習った受苦圏、受益圏がここにも表れているなと感じました。

米軍基地については、「沖縄全土が伊丹空港」なのかな、と思った。豊中に住んでたのでリアルにそう思った。4発機も離着陸するし24時間住宅街に飛行機が来るので、訴訟できない伊丹空港、と考えるとかなり身近に基地問題を考えることができた。

沖縄の観光はどれもとても楽しかったんですけど常に頭の中には1日目に見た平和記念公園の展示が片隅にあって、でも絶対に忘れてはならないし考えていかなくてはならないことだからそれでいいしそうあるべきなんだとおもいました。

沖縄研修を通して、沖縄が日本であり「日本」でないということを五感で感じた。まず、広大なサトウキビなどの亜熱帯の植物の畑や変わりやすい天候、エメラルドグリーンの海など本州とは違う自然環境があった。次に、地上戦が行われた後に米軍の基地が残されているという本州ではなかった歴史とその跡があった。最後に、沖縄そばなどの郷土料理や沖縄弁、エイサーなどの沖縄ならではの文化があった。このような違いが沖縄を「沖縄」にしていると思った。

10月30日(木)の神戸新聞夕刊の1面にて、本校の14回生の生徒の取り組みが紹介されています。

代表生徒の小泉さんはASTA経済経営班に所属しており、班の活動の一環で現在模擬企業を立ち上げて活動されています。

今回の神戸新聞ではそちらの活動をご紹介いただきましたので、是非ご覧ください。

なお、今後下記のイベントにて出店いたしますので、もしご興味ある方はぜひご来場ください。

◆今後の出店予定

11月1日(土)ユネスコマルシェ(ハーバーランド高浜岸壁)

11月9日(日)きららマルシェin神戸ハーバーランド(mosaic前)

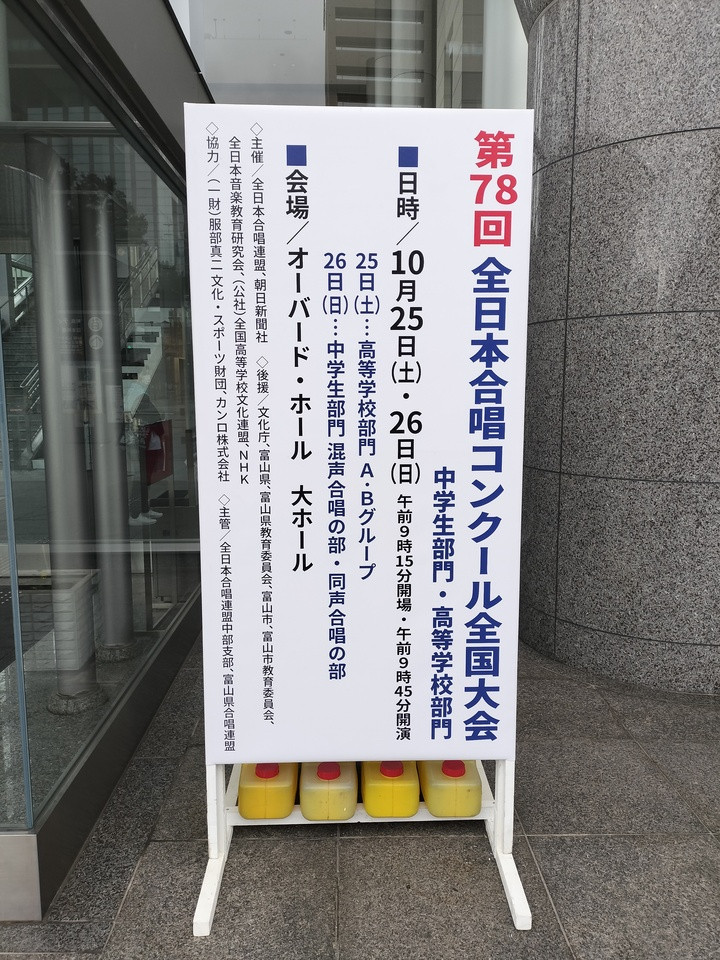

コーラス部が、前期課程・後期課程それぞれ第78回全日本合唱コンクール全国大会に進出しました。

前期課程は中学生部門混声合唱の部に、後期課程は高等学校部門Bグループに出演し、ともに銅賞を受賞しました。

おめでとうございます!

本校では、4年生生徒を対象にインターンシップを行っています。多数の生徒は研究機関で行います。

神戸大学大学院国際協力研究科では例年多くの生徒を受け入れてくださっています。本年度も大学院生や留学生の協力を得て4日間のインターンシップが終了しました。

初日には、小川啓一教授の講義のあと、開発コンサルタント勤務者等による実務経験を踏まえた国際機関のプロジェクト紹介と研究発表がありました。また、自由参加としてカンボジア政府・官房長官によるセミナーを通して、カンボジアの経済開発について学びました。

2日目の午前は、カンボジアとバングラデシュ出身の大学院生が自国の現状と課題を英語で紹介し、生徒との対話を通して相互理解を深めました。午後から3日目にかけては、生徒たちが7つのグループに分かれ、関心のある国とテーマを選び、現状分析および課題解決策の提案に取り組むグループワークを行いました。各グループには留学生がメンターとして加わり、英語でのディスカッションや情報収集をサポートしました。

最終日は各グループが英語による15分間のプレゼンテーションを行い、発表後には活発な質疑応答が交わされました。全7チームのうち3チームに表彰が行われ、最優秀賞(MVP)にはブラジルのスラム街の課題を取り上げたチームが選ばれました。クロージングセッションでは、表彰式および生徒による感想を共有しました。

4日間を通じて、本校生徒が留学生と互いに学び合い、異なる視点から世界を理解する姿が多く見られました。国際協力や異文化理解への関心が大きく高まる機会となりました。

9月9日(火)15時から16時に

世界銀行東京事務所から

大森功一氏(上級対外関係担当官)

田中舞里子氏(コミュニケーションズスペシャリスト)を

お招きし、世界銀行の紹介を行いました。

神戸市経済観光局国際課より、

永峰正規氏と白川慎介氏の参加もありました。

Kobeプロジェクトの5講座47名の参加でした。

WORLD BANK GROUPのホームページでも紹介されました。

https://www.worldbank.org/ja/events/2025/09/09/lecture-at-kobe-university-secondary-school

Future Innovator Training「白山・立山・糸魚川ジオ・エコパーク研修」を実施しました

昨年度の島原・阿蘇・別府研修に続き、Future Innovator Trainingの一環で、今年度もジオ・エコパークに行ってきました。

7月23日(水)~7月25日(金)、3~5年生の希望者41名が、2泊3日の白山・立山・糸魚川へのジオパーク研修に参加しました。

生徒の振り返り(抜粋)

この研修で得た最も大きな学びは、自然環境と人間の暮らしは、切り離せない関係にあるということだ。 地形や地質は生態系に影響を与え、その生態系の中で人々の生活や産業が成り立っている。一方で、人間の活動もまた、自然のあり方に大きく影響を及ぼしている。 恐竜の化石から読み取れる生き物の生活、高山植物が根づく地形、険しい地形を乗り越えた道路の開発など、すべてが自然と人との相互作用によって成り立っていることを、実際に現地を見て歩く中で実感した。

そもそも日本列島のはじまりの地に訪ねたことが大変興味深く、フォッサマグナパークは圧倒されました。それが、本校の授業で学んだことや、今回の事業で見た様々な事象に繋がっており、一番の学びは、その根幹をこの目で見ることができたことです。

黒部ダムのトイレで手を洗っていたら水がとても冷たかったことがあり、友達と冷たい?気のせい?という話をしていた。そうしていたらトイレの鏡にその説明が書いていて、黒部ダム地区と扇沢地区では破砕帯の豊富な湧水を使用しているらしく、関電トンネル工事の中で約80mの破砕帯を突破するのに毎秒660リットルの4℃の冷たい湧水でずぶ濡れになりながら作業が進められていたそうだ。もちろん黒部ダム大きいななどの発見もあったが、全く関係ないところで一つ新しいことが知れてうれしかった。

1番の学びは人間と自然の関わりと保護の努力と感じた。恐竜博物館では恐竜の環境への適応とそれをどんどん解明していく人々の技術にすごいと思った。白山、弥陀ヶ原湿原、立山、黒部ダムでは自然の偉大さに感動した。自分がちょっと悩んだりしているのもものすごく小さいものに感じでしまうくらいだった。またその環境を保ち、伝え、良くしている人々の存在が分かり、人間が繋いでいることの偉大さも知った。

1日目

福井県立恐竜博物館

福井県立恐竜博物館では、広大な展示空間に立ち並ぶ40体以上の恐竜の全身骨格に圧倒されました。生徒たちは、福井で発掘された化石や復元モデルを食い入るように見つめ、地球の壮大な歴史と生命の進化の軌跡を肌で感じていました。太古の生物と、彼らが生きた時代の地球環境に思いを馳せることは、本研修の大きなテーマである「大地の成り立ちと生命の連関」を学ぶ上で、大変貴重な体験となりました。

白山白川郷ホワイトロード

午後は、白山国立公園内を通って、豊かな自然を間近に感じられる白山白川郷ホワイトロードを訪れました。道中では、落差86メートルを誇る「ふくべの大滝」の壮大な景観に目を見張りました。この滝は、火山活動によって形成された固い岩盤の上を流れており、ダイナミックな地形の成り立ちを視覚的に学ぶことができました。また、国立公園内を管理されているガイドの方から、標高とともに変化する植生、特にブナやミズナラといった木々や針葉樹の違いについてレクチャーを受け、生態系の多様性について理解を深めました。

白川郷合掌造り集落

続いて、世界文化遺産の白川郷合掌造り集落を訪れました。豪雪という厳しい自然環境に適応するために生まれた「合掌造り」の家屋が並ぶ、日本の原風景ともいえる景観の中を散策しました。特に、写真にある明善寺は、本堂や鐘楼までもが合掌造りという非常に珍しい寺院です。自然と共生してきた人々の知恵と工夫に触れることで、「自然環境と持続可能な暮らし」という研修の核心的なテーマについて考える良い機会となりました。

2日目

弥陀ヶ原湿原

2日目の研修は、立山黒部アルペンルートを横断することから始まりました。午前中は、国際的にも重要な湿地としてラムサール条約に登録されている弥陀ヶ原湿原を訪れました。生徒たちは、整備された木道を歩きながら、点在する小さな池「池塘(ちとう)」が織りなす独特の景観を楽しみました。ここでは、湿原が植物の堆積によって次第に乾燥し、森林へと姿を変えていく「生態系の遷移」という現象を学びました。弥陀ヶ原は標高が高いため本格的な森林にはならないものの、まさに「森林になろうとしている様子」を間近に観察することができ 、生命と環境の繋がりを実感する貴重な機会となりました。

室堂平

続いて、標高2,450mの室堂平に移動し、周辺を散策しました。 7月下旬にもかかわらず、多くの残雪が見られる光景に生徒たちは驚きの声を上げていました。ここは高い木々が育つことのできない「森林限界」を超えた世界であり、厳しい環境に適応した特殊な高山植物がたくましく生きています 。限られた栄養で生きる「スペシャリスト」である高山植物の生態に触れ 、生物の多様性と、それぞれの環境に適応する生命のしたたかさを学びました。

黒部湖・黒部ダム

午後は、様々な乗り物を乗り継ぎ、日本最大級のダムである黒部ダムを訪れました。深く切り立ったV字谷に建設された巨大なアーチ式のダムと 、毎秒10トン以上もの水が轟音とともに放流される光景に、生徒たちは圧倒されていました。日本の高度経済成長期の電力需要を支えるため 、トンネル工事中の「破砕帯」と呼ばれる軟弱な地盤との闘いをはじめ 、幾多の困難を乗り越えて建設された歴史を学びました。自然の力を利用したエネルギー開発と、それを成し遂げた人々の情熱に触れ、「自然環境と持続可能な開発」というテーマを多角的に考える貴重な体験となりました。

3日目

フォッサマグナパーク

本研修最大の目的地である、糸魚川市のフォッサマグナパークを訪れました 。フォッサマグナとは、ラテン語で「大きな溝」を意味し、日本列島を東西に分断する巨大な地溝帯です。生徒たちは、その西端とされる「糸魚川ー静岡構造線」の断層をまたいで立ち、自分が今、東日本と西日本の境界にいることを実感していました。地質だけでなく、食文化などの違いもこの境界と関連があることを学び 、大地の成り立ちが人間の文化に与える影響の大きさを体感する、本研修の集大成となる時間でした。

フォッサマグナミュージアム

フォッサマグナミュージアムでは、屋外で見た壮大なスケールの地質現象について、さらに学びを深めました。「鉱物は単語、岩石は文章」という展示の言葉通り、岩石が複数の鉱物から成り立つことなどを学びました。ヒスイをはじめとする多種多様な鉱物や、この地域で発見された化石の展示に、生徒たちは熱心に見入っていました。実物を見ることで、地球が持つ資源の多様性と、その美しさへの興味関心を高めている様子でした。

親不知コミュニティロード

午後は、日本海側の交通の難所として知られる「親知らず」を訪れました。生徒たちが歩いたのは、かつて使われていた鉄道のトンネルを遊歩道として整備した「親不知コミュニティロード」です。断崖絶壁が海に迫るこの地形は、古くから人々の往来を阻み、東西の文化的な交流を困難にしてきました 。スマートフォンのライトを頼りに薄暗いレンガ造りのトンネルを歩きながら、昔の人々がこの難所を越えるために払った労力や、自然の厳しさと共存してきた歴史に思いを馳せました。

親不知ピアパーク

研修の最後は、親不知の海岸でのヒスイ探し体験でした。この海岸には、周囲の山々から多様な岩石が流れ着き、石の一つひとつが、この地域の地質を物語ります。生徒たちは、ミュージアムで学んだ知識を活用して、ヒスイやお気に入りの石を探し、夢中になって波打ち際を見つめていました。自分の手で地球のかけらに触れるという体験は、最高の学びになったことと思います。

15回生3年生が万博記念公園にてFWを実施しました。

本校はEducation for 2075を掲げ、教育実践に取り組んでいます。50年後の世界がどのようなものかを想像することは容易ではありませんが、50年前の世界と現在を比較することで、50年後の姿の想像に近づくかもしれません。7/11に、1970年万博のレガシーを探訪しに、万博記念公園にてフィールドワークを実施しました。

生徒の振り返り(抜粋)

今の万博と50年前の万博を比べて、シンボルとなるものがそもそも違うなと思った。前回は太陽の塔で外も中も不思議で今は大屋根リングである。前回の万博で太陽の塔を見るだけで号泣したというエピソードもあった。が、個人的に太陽の塔を見て感動したのかといわれるとはいとは言えないし。今の人は大屋根リングで感動している。この50年で芸術としての感動するポイントが変化してきたのだろうと思った。

太陽の塔内の「生命の樹」を見て、こんなにも巨大な造形物が50年前に見られていたものとどこまで同じなのか、気になったので調べると、メッセージ性がブレないような再生が施されている他、当時は無かったLEDを根本にあったアメーバなどに仕込んでいることが分かった。あの幻想的で生命の不思議さを醸し出している淡い光が後から生み出されたことが面白いなと思った。また私だけでなく他の生徒も気になっていた、ゴリラの頭の欠損はあえて再生せず、50年の経過を感じさせるものだと知って驚いた。

70年万博のパビリオン跡地にソ連館跡地や中華民国館跡地があった事にとても驚いた。

ソ連は崩壊が90~91年なのでまだわからなくもなかったが中華人民共和国ではなく中華民国と書いてあった時は目を疑った。

冷静に考えると70年にはまだ国交正常化には至ってないため当たり前といえば当たり前なのだが人民共和国の方が馴染んでしまっていたのでやはり50年前の世界はまた一風変わっているんだなぁと実感した。

また、本フィールドワークでは、10月に実施予定の沖縄研修旅行の事前学習も兼ねて、国立民族学博物館を用意しました。1970年万博のレガシーであるコレクションを継承し、世界各地の民具が収集されています。世界の民族の共通点や相違点はどこにあるでしょうか。その中で、「日本」と「沖縄」はどう位置づけられるでしょうか。

生徒選出:私が選ぶこの一品

骸骨人形「酒場で興じるトランプ遊び」/メキシコ/1985年

映画「リメンバーミー」に出てくるキャラは、おそらく死者の日のこの作品からとったんだろうなと感じました。また、この作品の制作者が、「ミゲル」だったことも、「リメンバーミー」を思わせました。

軍旗/ファンティ族/19世紀後半?

かつてファンティ族はイギリスの支配下であるアシャンティ王国からの支配から抵抗するためにこのような軍旗を作り、No.をつけていくつもの旗を作っていたそうです(ネットより)。その軍旗ではドラゴンや強い動物などを示したりして自分たちがいちばん強いという内容を掲げたものでした。だがこの軍旗は調べても出てこなく下に「沸けども焼けず」という表記があるため、他の軍旗では動物で自分たちの力を表していたのにも関わらず黒人と白人を使い自分達の力を誇示しているので凄く不思議だし、そこにイギリスの黒人差別への反発などもあるのではないかと思いました。

ミーカガン(水中眼鏡)/沖縄県/1954,76年収集

水泳をやっているので気になって、展示を見たのですが、今のゴーグルと作られ方が似ている気がしました。眼鏡の部分の形も似ているのですが、紐を掛けているところが、今私が使っているゴーグルとほぼ同じで、70年も前から…!と驚きました。

木彫り「ディンゴー家」/オーストラリア/1991年

最初は犬がかわいいと思って惹きつけられた作品だったけれど、アボリジニに対する白人の差別を重ね合わせて作られたものだと知り、この作品の内容の深さを感じたため印象に残った。

いのちの輪だち/モザンビーク/2012年

この作品は自らの意思で勇気を出し、武器を捨てて平穏な家族との時間を取り戻そうとした人の生活、思いを捨てた武器によって表していたから。また、戦争下で武器を必要としても戦争ではなく武器を捨てることで平和を求めようとする強い願いも感じられたから。

トゥンブン/インドネシア・ジャワ民族/1990年代

この仮面はジャワ民族の仮面舞踏に使われるそうだが、特徴は左頬を思いっきり歪めたその顔である。民博にあった民族の仮面は、どの表情であれ大抵左右対称に作られていたけれど、この顔はそれだけでは表せない、緻密な感情であるように思う。このデフォルメしたシンプルなデザインは現代の漫画に通ずるものがあるように感じ、ひょっとこに似ているようにも感じた。自分がこれを推薦する理由は、他の民芸作品とは明らかに違う、現代にも通ずるそのデザインが、どこか芸術作品として大きな意味を持つように感じたことである。

8月21日(木)、本校1年生でASTAに所属する生徒1名が理科教員1名とともに神戸市立北青木児童館で科学教室を行いました。夏休みに放課後児童クラブ(学童保育)に出席している小学4〜6年生約20名が参加し、「色と目のふしぎ」と題しておよそ40分間活動しました。

小学校国語の教科書に掲載されている「ちいちゃんのかげおくり」をきっかけとして、補色残像という現象に慣れ親しみ、実際に児童が「補色残像が現れるような絵」を作製することを通して、色のふしぎや目のしくみに興味を持てる内容となっていました。

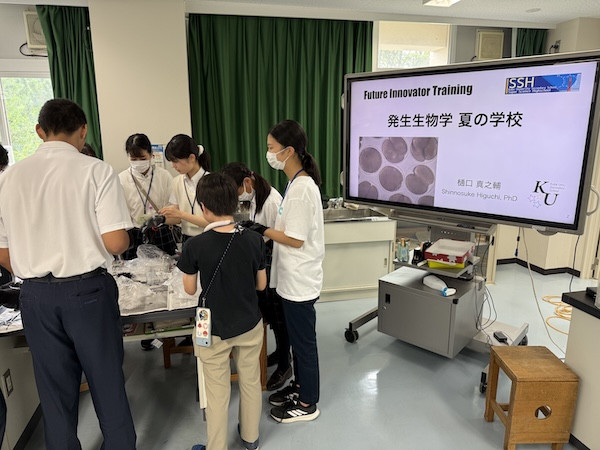

Future Innovator Training「発生生物学 夏の学校」を実施しました

8月8日(金)、9日(土)、Future Innovator Trainingの一環として「発生生物学 夏の学校」を実施しました。

生命科学に強い興味・関心をもつ生徒が集い、在籍校を越えて互いに切磋琢磨することで、生命科学を修めるのに必要な主体性を涵養することを目的とし、さらに、動物の発生生物学に関する知識・技能を高めることを目指した企画です。本校教員の樋口が指導にあたり、本校卒業生で大学や大学院で生物学を専攻する5名がTAとして加わってくれました。2日間で盛りだくさんの実習・講義内容でしたが、本校生徒35名、他校生徒15名を迎えての、大変賑やかで活発な「夏の学校」となりました。

参加者の感想

(一部を抜粋。他校生もいるので学年は中/高表記としました。)

- 普段教科書でしかみてくることのなかった生物の現象を、実際に実験することによって観察することができ、一層生物への興味関心や知見を深めることのできる貴重な機会となりました。(高2)

- 今回の夏の学校でたくさん双眼顕微鏡を使ったので、もう扱い方はとても慣れたと思う。ウニの受精や発生の様子、鶏の三日胚や五日胚などを見ることができ、資料集を見るだけよりもより深い学びをたくさん得ることができた。(高1)

- 普段は生で見れないウニやニワトリの発生をはじめて見て、図鑑では得られないような知見を得た。先輩の進路についての講習も参考になった。(高1)

- ただ講義を聞くだけでなく、実際に顕微鏡で観察できたのが楽しかった。胚を取り出すのが難しかった。また、大学生活についても聞けてよかった。(中1)

- 昨日受精させたウニが、数時間経っただけなのにかなり細胞分裂が進んで、形が変わっていて驚いた。また、ニワトリの2日胚の観察では、肉眼でもはっきりと形がわかり、心臓の拍動の様子が観察できるほど成長していたので、この状態から心臓がちゃんと動いていて、生きている様子に感動し、生物の凄さを改めて実感できた。(高3)

- 自然の美を感じました。ウニの口のランタンのような形が自然のものなのにも関わらず対称的で人工的な印象を覚えました。私は将来、獣医師や動物の研究職に就きたいと考えているため、今回の実験や先生、先輩方の丁寧なご指導は非常に良い経験となりました。(高1)

日本全国のSSH指定校等の代表生徒が集結し、日頃の課題研究の成果を発表するイベント「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会」が、8月6日(水)7日(木)におこなわれました。

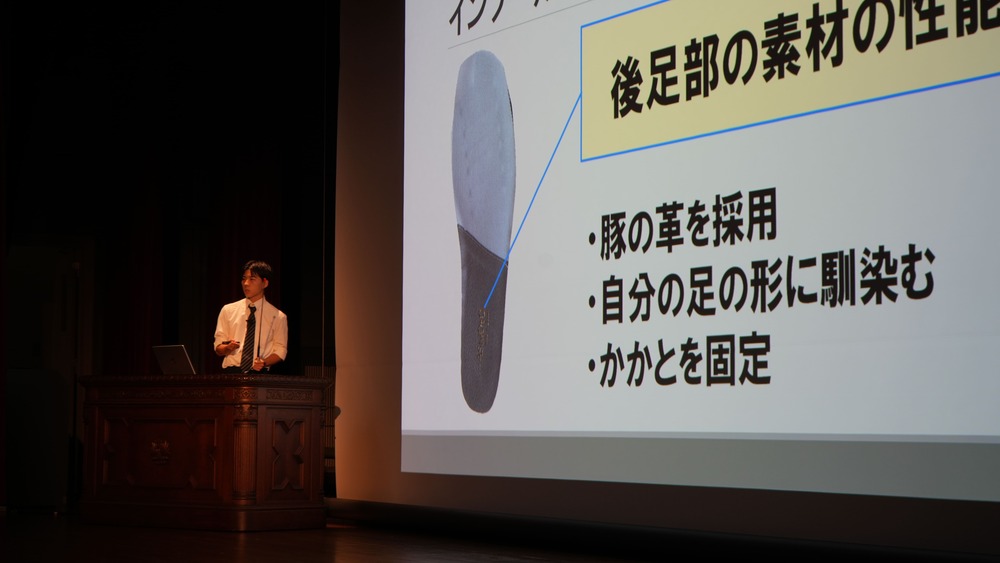

本校から参加した6年生小林晃大さんの発表「足底メカノレセプターの刺激を目的とするインソールの開発と効果検証」に対して生徒投票賞が授与されました。

以下、小林さんからのコメント:

私は「足底メカノレセプターの刺激を目的とするインソールの開発と効果検証」というテーマでSSH生徒研究発表会に出場し、生徒投票賞をいただきました。

会場では、多くの学校が多彩で独創的な研究が発表され、どれも高い完成度と工夫が凝らされていたことが印象的でした。その中で受賞できたことを大変嬉しく思うと同時に、多くの方々のご支援に心より感謝いたします。特に、神戸大学大学院 保健学研究科の森山英樹先生、藤原化工株式会社の藤原崇晃様には、多大なご指導とご協力を賜りました。

本研究は、本校の授業「データサイエンス」で学んだ統計手法を活用しており、日本運動器理学療法学会学術大会にも採択され、今後発表を予定しています。

本校のKobeプロジェクトを通じ、先生方や専門家の方々との関わりの中で、当初は不可能に思えた「開発」に挑戦し、形にすることができました。

この経験を通して、探究の面白さや挑戦することの大切さを改めて実感しました。後輩の皆さんも、たとえ困難に直面しても諦めず、自分の興味関心を追究し続けてください。

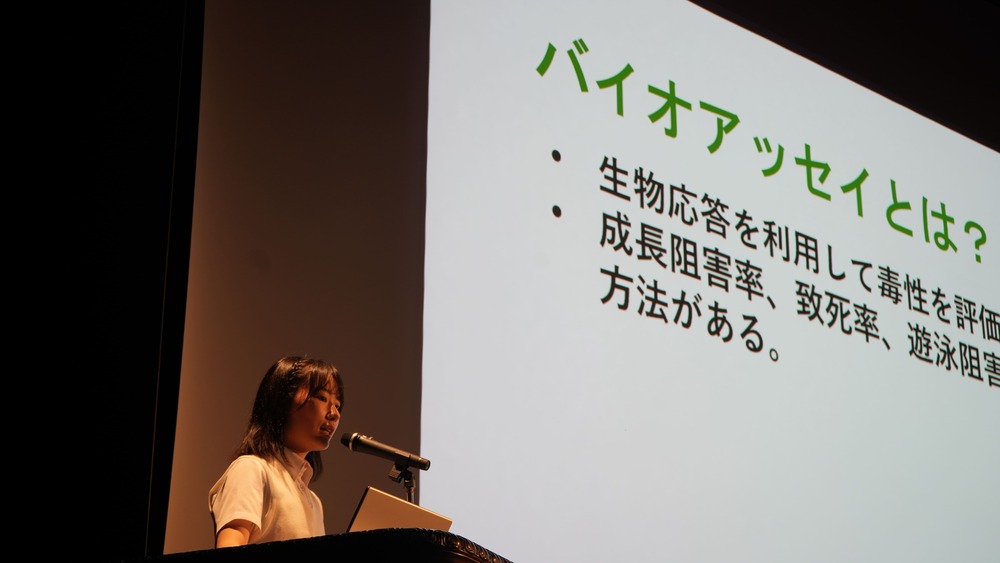

7月17日(木)、神戸大学出光佐三記念六甲台講堂において、神戸大学附属中等教育学校「令和7年度卒業研究優秀者発表会」を実施しました。

本校は、教育目標である「グローバルキャリア人」の育成に向けて、教育活動の柱の一つとして「Kobeポート・インテリジェンス・プロジェクト (Kobeプロジェクト)」を実施し、教科学習等との往還で「見つける力」「調べる力」「まとめる力」「発表する力」及び「考える力」を育むことを目指しています。

本発表会はKobeプロジェクトの集大成として位置付けており、当日は校内の論文審査によって選ばれた9名が、渡邊 隆信教授・附属学校部長をはじめとする大学教職員出席の下、以下の研究テーマについて個人研究の成果を披露しました。

また、中等4年から6年の生徒全員が発表を見学しました。

なお、当日の発表は後日本校YouTubeでも公開する予定です。

[当日の発表の様子]

発表① 吉永 信美「生活排水のバイオアッセイにおけるミジンコの有用性と最適なモニタリング方法」

発表② 森井 美月「避難施設配置設計における課題とその最適化への提案―アクセス性と公平な避難機会確保の観点から―」

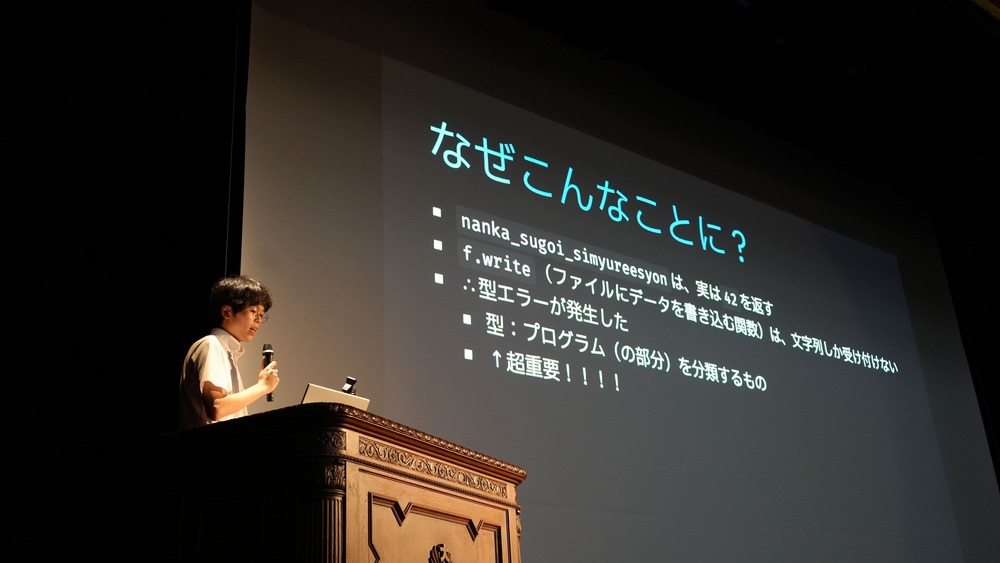

発表③ 庄司 環「型システムによる支援の強化を目的としたPythonスーパーセットの提案及びそのコンパイラの実装」

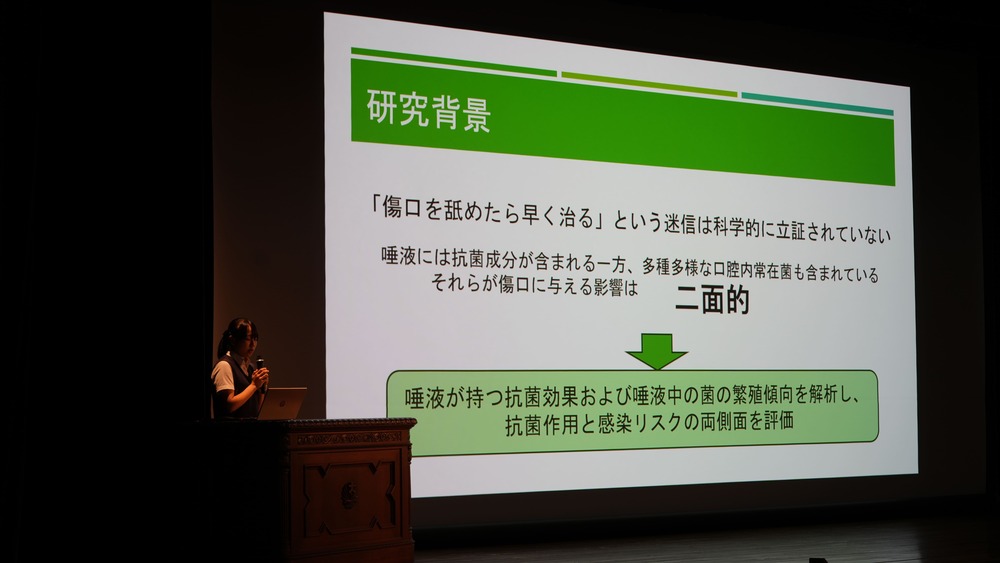

発表④ 浅田 結衣「 ヒト唾液における抗菌特性の解析 ―グラム陽性菌に対する抑制効果と内因性微生物叢の検討から―」

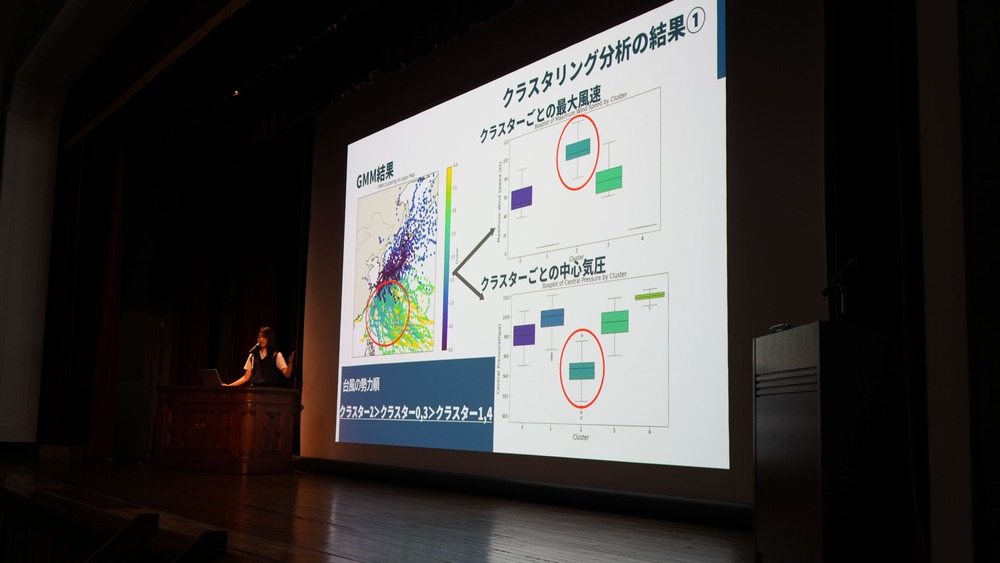

発表⑤ 宮岡 伶光「台風の弱体化を目的とした氷投下地点の推定及び 考察」

発表⑥ 青柳 慧「スネアドラムにおける特有の雑音現象 ―整数次倍音に着目して―」

発表⑦ 小林 晃大「足底メカノレセプターの刺激を目的とする インソールの開発と効果検証」

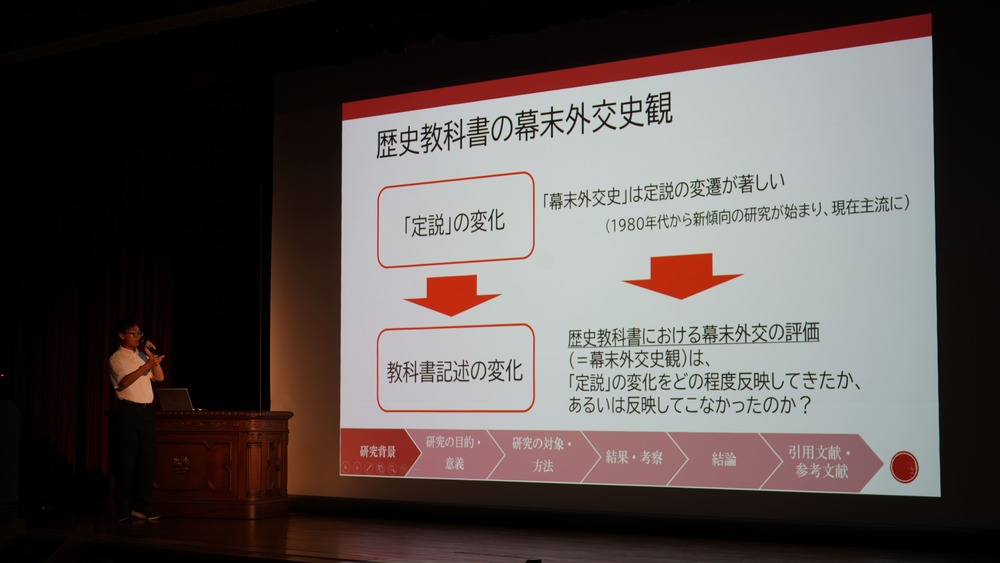

発表⑧ 渡邊 皓太朗「歴史教科書における幕末外交史観の変遷 ―嘉永・安政期の記述を中心に―」

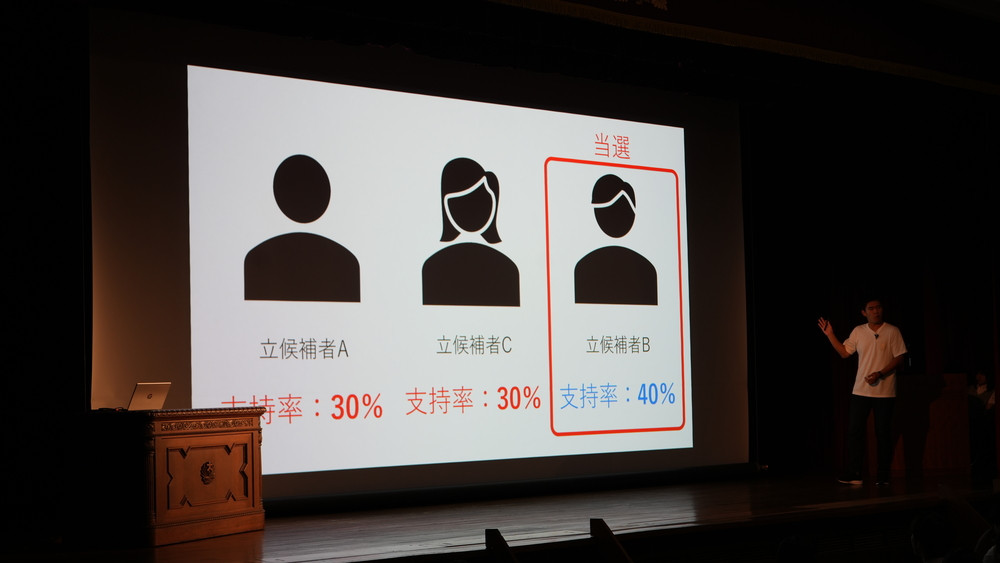

発表⑨ 竹内 宏「複数人から1人を選ぶ投票におけるボルダルールの 評価 ―市長選挙シミュレーションを用いて―」

FITレクチャー「“伝える力” が武器になる —KPからつながる大学生活とその先の進路」を実施しました

7月14日(月)、Future Innovator Trainingの取り組みの一環として、FITレクチャー「“伝える力” が武器になる —KPからつながる大学生活とその先の進路」を行い、本校生1〜6年生の約30名が参加しました。講師の中山先生は本校7回生の卒業生で、在学中に行った研究が「SSH生徒研究発表会」において文部科学大臣表彰を受賞するなど活躍され、現在は大阪大学大学院理学研究科の博士前期(修士)課程でmRNA医薬品の研究開発に取り組んでいらっしゃいます。

講演では、おもに「中等時代にやっておいてよかったこと(発表力の向上)」「大学生活のリアル」「大学での研究内容紹介」という3つの話題について具体的にわかりやすく話をしていただき、参加者は熱心に聞き入っていました。

参加生徒の感想(一部)

- 今回の講義では、主にKPのコツについて知ることができたと思います。実際に中等での研究発表を簡単に聞き、KPの発表構成の考え方や研究内容、結果から伝えたいことを伝えるためのスライドの作り方を知ることも出来たと思います。そして、KPの大枠が決まるテーマ決めでは研究を最後までやり遂げるためにも、時間をかけて考えることや先行研究から新規性を見つけることが大切だということを改めて感じ、これからのKPでテーマ決めにも重きを置いていきたいと思いました。(3年生)

- 大学や中等での生活についてのお話も大変興味深かったですし、特にいかに研究内容をわかりやすく伝えるかのテクニックについて教えていただけて、とても学びになりました。そして、KPの学会等での発表をされたとのお話を伺ったので私もしたいととてもやる気が湧いてきました。(4年生)

- KPが具体的に、どういうことに活かされているのかを今までよく理解していなかったので、今回の説明を聞いて、KP頑張ろうと思いました。また、スライドの作り方や発表の仕方など、あまり学校で教えてもらえないことまで詳しく説明して頂いたので、これからの研究で活かしていきたいなと思いました。KPのことだけではなく、大学のことも、今まで知らなかった情報や裏技をたくさん知ることができたので面白かったです。勉強も頑張らないといけないなと思いました。(2年生)

- 中山先輩がKPで全国1位や2位といった素晴らしい成績を複数回収められているだけでなく、勉強や三大祭の運営にも全力を尽くされていたと知り、本当にすごいなと思いました。説明がすごく上手で分かりやすく、ためになりました。(3年生)

- KPにおいて発表する力、伝える力が大切であることを学びました。スライドを作る上での注意や伝え方のコツなど、大いに役立つ情報が得られた。今後の自分の研究に活かしていこうと思う。(5年生)

- 今後の学校生活の新たな目標へとなりました。KPを自分の強みへと活かしていけること、大学になってもその力は活かすことができると言うことが知れて、よりKPへと力を入れていこうと思います。また、良い研究ができるよう教えていただいたことを参考に自分の研究を進めていきたいと思いました。(2年生)

- 蝶のすごい研究は中山先生だってことにすごく驚いた!KPもすごい成績を取っているのにさまざまなことに挑戦しててきっとそれがいろんな視点を得られるきっかけにもなっただろうし、大学でも同じように仲間を作り努力するのが意外と身近にも感じれたし、裏技方法など今からでも挑戦できるし変えていけるような情報をたくさんいただいて本当に光栄な時間だった。これを活かせるよう見本としてこれからも頑張っていきたい!中山先輩も研究頑張ってください!!!(1年生)

第1回 学校見学会を開催しました

7月12日(土)、今年度第1回目の「学校見学会」を開催しました。小学4〜6年生とその保護者の方を対象に、生徒と教員による案内により校内を見学していただく催しです。参加者のみなさんと、1年生〜5年生の本校生徒「あこがれの先輩」とでグループをつくり、学校生活についての質疑応答を交えつつ、校舎や設備を見学していただきました。次回の学校見学会は、9月27日(土)を予定しています。本校での学びに興味のあるみなさんは、ぜひお申し込みください。

webサイト「キミの東大」に本校卒業生が掲載されました

高校生・受験生が東大をもっと知るためのサイト「キミの東大」に、昨年度に本校を卒業した桑畑裕太朗さんのインタビュー記事が掲載されました。

下記リンクからご覧いただけます。

FIT「生物学オリンピック講座」を実施しました

6月14日(土)、Future Innovator Trainingの取り組みの一環として、「生物学オリンピック講座」を行いました。本校生1〜6年生の14名に加えて、校外から生徒20名と引率の先生6名を迎えて、分子生物学にまつわる実習に取り組みました。本校教員の樋口と、本校卒業生でいまは神戸大学農学部で学んでいる石川遥千さん、櫻田涼太さんがティーチング・アシスタント(TA)として指導を担当しました。

午前には試料からDNAを抽出してPCR溶液を調整し、午後は制限酵素処理と電気泳動を行いました。合間にはTAのお二人による、「生命科学系の大学生活」と題した講話や、樋口が実習の原理について解説するなど、濃密な実習となりました。

参加生徒の感想(一部)

- 緻密な作業で大変でしたが楽しかったです。マイクロチューブの使い方もそれほど難しいわけでもなく、始めてばかりの実験でしたが、結構うまく行けたと思います。ゲルに綺麗に結果がうつっていたときはすごく嬉しかったです。達成感がすごかったです。ありがとうございました。

- DNAの切断や調整の具体的なやり方をしれて良かったです。今後はそのメカニズムについて詳しく知りたいです。今回得た教養は課題研究等で活かしたいと思います。

- 生物オリンピックに参加するうえで実戦経験はとても大きいと思います。文献でしか見たことのない実験を行うことができて楽しかったです。また、大学生の方から非常にためになるお話を聞けてうれしかったです。今後の研究に大いに生かされると思います。

- とても楽しかったです。動物行動学にもともと関心がありましたが、生物分子学にも興味を持ちました。普段 扱わない薬品や、実験結果にたどり着いた達成感など、いつもはあまりしない経験ができて、面白かったです。また 行きたいです。

- 過去問や参考書では電気泳動への理解度があまり高まらなかったので、今回の実験で電気泳動の理解を深めることができました。今日は有意義な一日になりました。

- 知らない内容で難しかったが、他校の人も含め、同じ小集団の人と会話しながら、進めていくことができ、楽しかった。普段、口にしていて、身近な「のり」のDNAから産地を特定できると分かり、驚いた。

- マイクロピペットを使ったのが初めてだったので、何度も使用するうちに使い方に慣れていくのが感じられて楽しかったです。賑やかに実習できたことも良かった点の一つです。最後に電気泳動の結果物を見たときは感動しました。実習をすることで知識が身についた気がします。予選を勝ち抜けるよう、さらに学びを深めたいと思います。

- 念願のPCRができて嬉しかったです。細かい作業が多く、分子生物学の大変さを体感しましたが、同時に理論を理解した状態で実験を行う面白さを味わうことができました。また、他校・他学年の人との交流もあり、多様な学校生活を知る良い機会になりました。

- 実際に実験してみると少しのミスで結果が変わってしまい分子生物学の難しさや繊細さが分かりました。一つ一つの操作を上手くいくように練習しようと思います。

- 説明だけではわかりにくかったPCRや電気泳動がイメージしやすくなった

- 楽しかった。ちょっと着色が薄く見にくかった(うまく穴に入れられてなかったかな?)が、ちゃんと日本産と韓国産、切断前と切断後で違いを確認することができた。よかった。

- もうちょっと座学があってもよかったなと思いました。

- 友達に誘われたから参加したけど、生物がとても好きになった。他校の生徒と協力するのがとても実践的でこの先役に立つ経験になった。

14回生4年生が京都校外学習を実施しました ~自ら計画し行動する京都での校外学習~

5/22(木)、14回生4年生が京都府内で京都大学やその周辺での校外学習を行いました。

京都での校外学習では、事前に生徒が各班で行動計画を立て、朝から夕方まで、京都大学やその周囲の散策を行いました。

京都大学を訪れ、本校OBの京都大学生の先輩から大学生活や学びについて話を聞いた生徒もいれば、京都の歴史的な街並みや文化に触れる観光を楽しんだ生徒もおり、それぞれが主体的に学びを深める機会となりました。

5/25(日)、神戸市産業振興センターにて行われた第69回 システム制御情報学会 研究発表講演会の高校生ポスター発表にて、本校生徒が以下の成績を収めました。

・優秀発表賞 竹内 宏さん(12回生)

発表タイトル:複数人から1人を選ぶ投票におけるボルダルールの評価 ー市長選挙シミュレーションを用いてー

・優秀発表賞:高橋 祐羽さん(12回生)

発表タイトル:NPB における満塁策の有効性について

5/25(日)の大阪国際会議場で行われた、【人工知能学会・日本統計学会公認】全国中高生AI・DS探究コンペティション2025で本校生徒が以下の成績を収めました。

・AI・DS優秀賞 :遠藤杏さん(12回生)

・日本統計学会特別賞:宮岡伶光さん(12回生)

また、遠藤さんは、女子学生を応援するAI・DSダイバーシティ未来賞も併せて受賞しています。

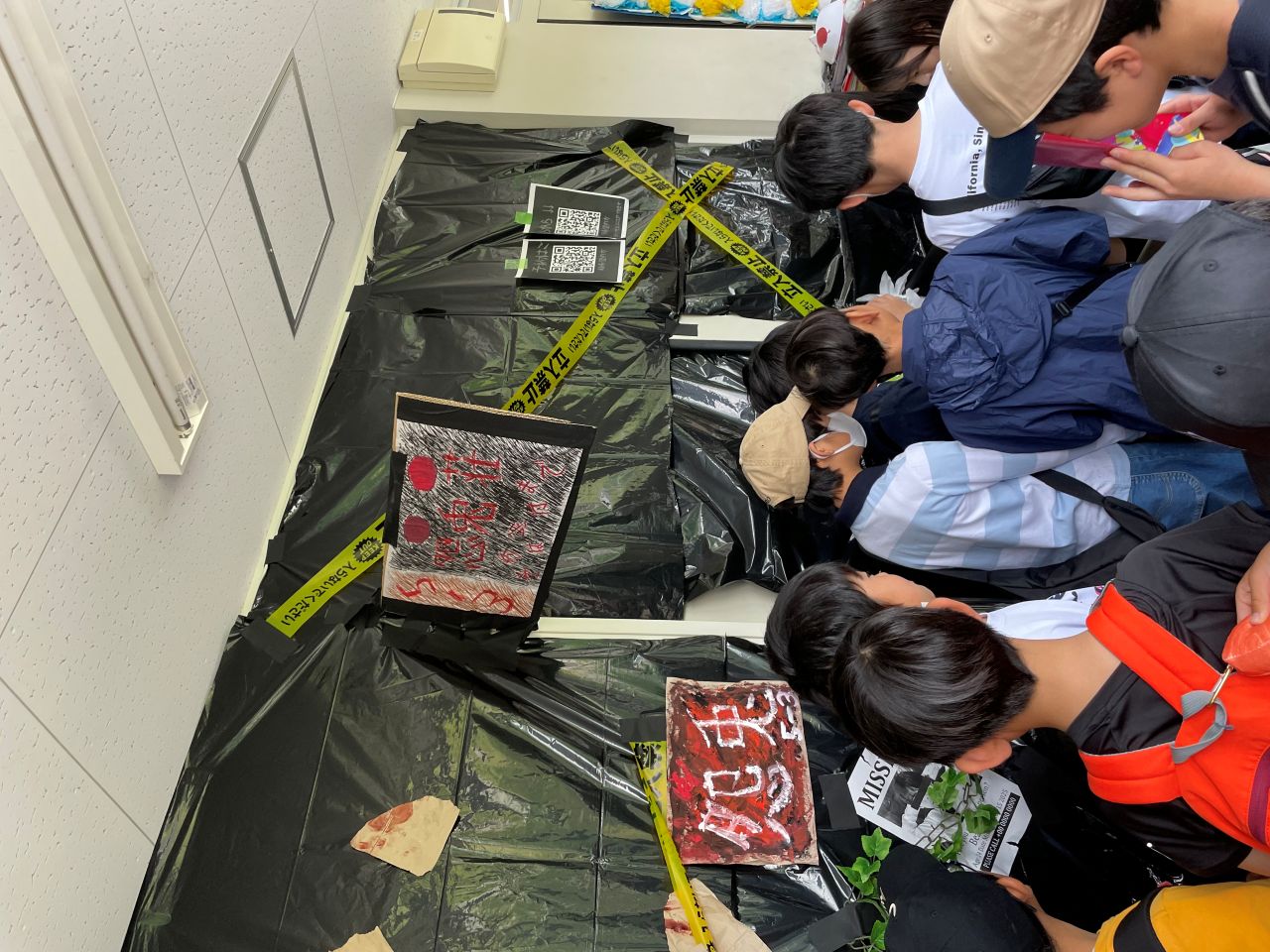

第13回兎原祭、大盛況のうちに閉幕!

今年の兎原祭は、「PASSION」をテーマに、生徒一人ひとりの情熱と青春があふれる素晴らしい企画やステージがみられ、大きな盛り上がりを見せました。

中でも今回の目玉は、過去最多となる外部飲食販売団体の参加、バラエティ豊かなステージ企画、さらにはスタンプラリーの初実施など、数多くの新しい取り組みです。これらの挑戦が功を奏し、本年度の兎原祭は大成功を収めました。

13回目を迎えた兎原祭は、年々その熱気とスケールを増しています。生徒たちのまっすぐな情熱と、輝く青春の瞬間を、ぜひ来年もお楽しみに!

(文章・画像:兎原祭実行委員会広報局)

15回生3年生が大阪フィールドワーク(史跡・観劇)を実施しました。

4/10(金)、15回生3年生が大阪市内で史跡探訪・観劇のフィールドワークを実施しました。昨年の猛暑の影響か、今年は桜の開花も遅く、ちょうど花見の機会にもなりました。

午前:大阪城公園(史跡)

午前中は、大阪城公園内で史跡やその周りに成立した文化を巡検しました。10月に研修実施予定の沖縄とはどう違うでしょうか?

生徒の振り返り(抜粋):

大阪城に関しては最早城じゃない。ただの城の形した博物館。でも、石垣に関してはある程度昔のものが残っているようだ。一つ一つの石がとても大きかった。また、外国人が非常に多く、展示があまり見えなかったうえに、売店の値段も異常で、カツサンドが1500円した。

今回のフィールドワークでは、ピースおおさかと大阪城に行った。ピースおおさかでは、資料館内にある、空爆により亡くなった人の名前が彫られている場所があり、改めて戦争の壮絶さを感じた。また、大阪城では海外からの観光客が多く、屋台も観光客向けの値段設定になっており、驚いた。

大阪城公園にはたくさんの商業施設がありました。「城」というのは外国人さんに人気なので、外国人さんに人気なアニメのグッズ店や、アニメフィギュアの展示会等が開かれていました。城の周辺にはたくさんの自然があって、渡り鳥の中でも比較的珍しいコマドリが来ていました。大阪は大部分が都市であり緑がないですが、この大阪城だけ大きな自然があり、渡り鳥達がここにしか降りれないから居たんだと思います。

大阪城ホールは様々なライブやイベントが行われていて常に人が絶えない場所です。そんな大阪城ホールの目の前にあるコンビニには、イベントなどで使うと予想される双眼鏡やご当地グッズなど私たちの住む場所にあるコンビニにはないようなものが売っていて、賢い戦略だなと思いました。

午後:ミュージカル観劇

午後は、大阪四季劇場にて劇団四季のミュージカル「Wicked」を観劇しました。音楽・舞踊と演劇が交じり合って大迫力のパフォーマンスです。1年生のときの「わくわくステージ」や「わくわくオーケストラ」、そして2年生で観劇した文楽と比較してどうだったでしょうか?

生徒の振り返り(抜粋):

ウィキッドは映画で前半だけ見てから劇団四季を見に行きました。圧倒的な歌唱力と生歌で圧倒されました。すぐに服が変わったり場面の切り替わり、演技力全てにおいて劇を感じれてすごく面白かったです。エルファバの「グリンダが良い魔女になるために悪い魔女になる」というところに凄く感動しました。よく、「非リアがいるからリア充のヤツらがいる」みたいなことをTwitterで見ますがいいものがあるなら悪いものがあって、悪いものがあるからいいものが目立つ。ということがわかりやすい劇だったという印象を受けました。容姿だけで対応の差が変わってしまうこと、悪いものは生きにくいというどうしようも出来ない現実を表していて考えさせてくれるような劇でした。

人物用のスポットライトだけでなく影専用のスポットライトがあって驚いた。学生時代の場面で、問題に立ち向かおうとしているエルファバの影は薄く、問題を見ないようにしているグリンダの影は濃かったので、人物のポジティブさやネガティブさを影で表現できるものなんだと新鮮な感覚だった。スポットライトのふちがぼやけているのが、魔法陣の光が縦に伸びているように見えて、とてもかっこいいなと思った。後半で「あなたはこれ以上やっていけないわ!」「物事を別の角度から見ているだけ。」と前半のセリフ回収が個人的に好きだった。

全体的に戦前社会~の大きな問題の暗喩に目が行った。オズの魔法使いたちに民衆がまんまと扇動されてくさまや民衆が暴走していくさまは戦間期ドイツに似ているし、「勘違い・すれ違い」が話を作る一つの大きなテーマなのも、それぞれに固有の事情があるのも、見た目で避けたり、、というのもなかなか絶妙な比喩だと感じた。

2025年3月20日(木)に駒澤大学にて実施された

日本地理学会春季学術大会高校生ポスターセッションにおいて、

12回生の森井美月さんが理事長賞を受賞しました。

本校の受賞は2024年3月20日(水)に青山学院大学にて実施された

日本地理学会春季学術大会高校生ポスターセッションにおいて

理事長賞を受賞した11回生の坂本泰惺さんに続き2人目です。

2025年2月16日(日)に実施された科学地理オリンピック日本選手権において

12回生の木川晴道さんが金メダルを受賞しました。

また、12回生の長谷川智己さんが銅メダルを受賞しました。

木川さんは2025年3月8日(土)9日(日)に実施された第3次選抜試験に進出しました。

交友を深める1年生と学びを深める6年生

神大附属、2025年4月の光景をお届けします。

中庭では、新しい友達とお昼ご飯を楽しむ1年生の姿が見られます。

図書室では、放課後に議論を交わし学ぶ6年生の姿が見られます。

避難訓練(シェイクアウト訓練)

4月18日(金)の授業後に避難訓練を行いました。新学年が始まり、学ぶ教室も変わったため、どのような経路でグラウンドに避難できるか確認を行いました。昨年は、5分51秒で避難を完了できましたが、今年は少し時間がかかり6分8秒での完了となりました。

4/14(月)、高大連携教科科目「価値創造の考え方」の初回授業日で、神戸大学眺望館(V.school)で附属中等教育学校の生徒(希望者)が大学生と受講しました。

神戸大学附属中等教育学校では、3年生以上の希望者を対象に神戸大学の授業の一部を、大学生と一緒に受講することができます。

また、神戸大学附属中等教育学校の単位「高大連携」として認められます(4年生以上)。

4/10(木)、令和7年度 課題研究合同発表会を開催しました。

中等2年の代表者、中等3年~6年生の全員がポスター発表を行いました。

また新入生も、先輩方の発表を熱心に聞いていました。

保護者・教育関係者を合わせて約200名以上のお申し込みがあり、盛況に終えることが出来ました。

お忙しい中ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

令和7年4月8日(火)、始業式を執り行いました。

また、出光佐三記念六甲台講堂にて、令和7年度入学式を挙行しました。

17回生の皆さん、ご入学おめでとうございます🌸