ACTIVITY

地域交流活動

農学部と地域とのパートナーシップにより、懇話会、学習会、フォーラム・シンポジウムなどを開催し、知を共有して地域活動を推進します。行政施策の審議会や委員会などの委員、地域へのアドバイザー派遣の支援もおこないます。

フォーラム、研究会、セミナーの開催

地域連携研究会(A-Launch)

食と農の現場とつながり、活躍中の神戸大学の研究者や地域の実践家との対話を、ランチをとりながら楽しめるトークイベント。

より気軽に、幅広く、地域での実践活動や農学の先端研究・理論に出会える場として、2012年にスタートしました。

| 第23回 2024年 6月21日 |

「農と食と協同組合」 小寺收(地域連携センター) |

|---|---|

| 第22回 2023年 10月17日 |

「綿づくりから地域活性化ー綿から生まれたマヨネーズ!?ー」 濵田紗希(農学部4回生) |

| 第21回 2022年 6月21日 |

「これからの米作りと農村を担うのは誰だー山口県の集落営農を参考にー」 小川景司(農学研究科) |

| 第20回 2021年 12月22日 |

「日本茶の世界」 梅村崇(地域連携センター) |

| 第19回 2021年 3月9日 |

「ため池の現状と展望」 柴崎浩平(農学研究科) |

第18回 2020年 12月22日 |

「食と健康に関する機能性研究」 山下陽子(農学研究科 応用生命化学) |

地域連携ゼミ

地域連携に関わる若手の研究員中心の、自主的な研究会。1年に10回程度、開催しています。

バイオエコノミー研究会

ポスト化石燃料時代の農林水産業、工業、エネルギー利用、生態系など多様なトピックについて、セミナー形式で討論をおこなう集まりです。

| 第8回 2022年 7月20日 |

「持続可能な幕らしを支える共創型の小規模環境技術が果たす役割」 三橋弘宗氏(兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員) |

|---|---|

| 第7回 2022年 1月28日 |

「カーボンニュートラル社会の実装に向けた微細藻類ユーグレナの利用」 豊川知華氏(株式会社ユーグレナ) |

| 第6回 2021年 11月30日 |

「脱炭素社会にむけたバイオエコノミーと農業ー再生可能エネルギー生産 との両立ー」 柴田大輔氏(京都大学エネルギー理工学研究所 特任教授) |

| 第5回 2020年 1月24日 |

「日本の森林管理とそれを担う林業事業体の組織マネジメント」 楢崎達也氏(FOREST MEDIA WORKS Inc. 代表) |

| 第4回 2019年 10月31日 |

「The Bioeconomy Approach: Constraints and Opportunities for Sustainable Development」 Dr. Nagothu Udaya Sekhar (NIBIO/ノルウェー・バイオエコノミー研究所) |

| 第3回 2019年 5月6日 |

「生物多様性ビジネスの最前線」 藤木庄五郎氏(株式会社バイオーム) |

| 第2回 2018年 11月6日 |

「地域がなぜエネルギー利用について考えるべきなのか〜西粟倉村ローカルベンチャーを事例として〜」 井筒耕平氏(株式会社sonraku 代表取締役) |

| 第1回 2018年 10月3日 |

「バイオエコノミーとは何か」 長野宇規(農学研究科 生産環境工学) |

農の学び場

Rural Learning Network

2012年に始まった農村地域の学習ネットワーク、通称:るーらん。1)地域の問題や取り組み実態の理解、2)先進的・革新的な取り組みや技術の共有、3)セクターと地域を越えたネットワークづくり、4)現場発の政策・事業・研究の形成の場となること、を目指しています。

| 第32回 2022年 12月14日 |

「地域の再生可能エネルギー 丹波篠山で何を始めよう?!」 荒木康孝氏(新宮エネルギー株式会社) |

|---|---|

| 第31回 2020年 1月29日 |

「草刈り人材の育成〜“畔師”グループをつくりませんか?〜」 木原奈穂子氏神戸大学大学院農学研究科 |

| 第30回 2019年 11月8日 |

山採りビジネス〜雑木を売って里山を守る方法とは?〜 西山雄太氏(リビングソイル研究所 代表) |

| 第29回 2019年 8月19日 |

「ため池の新たなエネルギー活用の可能性〜エネルギーの生み出し方と使い方とは?〜」 井筒耕平氏(株式会社sonraku 代表取締役) |

| 第28回 2019年 7月19日 |

「“田園回帰”の経済性:農村での生活が生み出す価値とは?」 立見淳哉氏(大阪市立大学経営学研究科) |

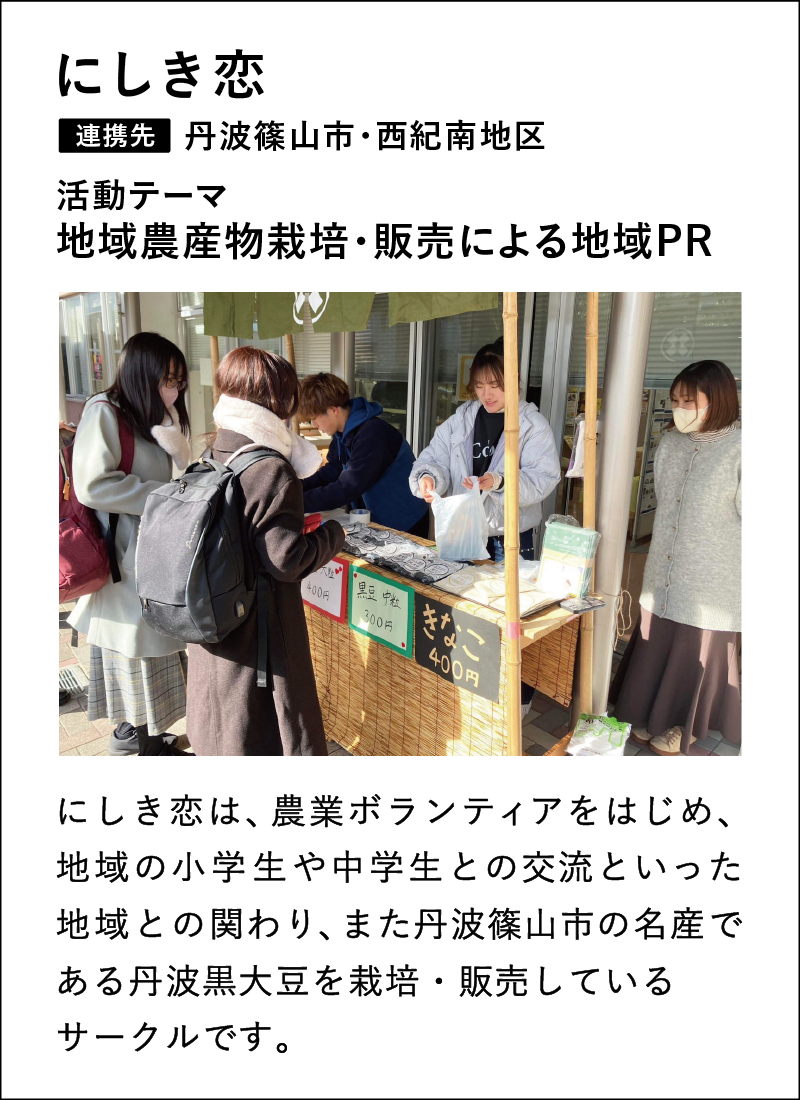

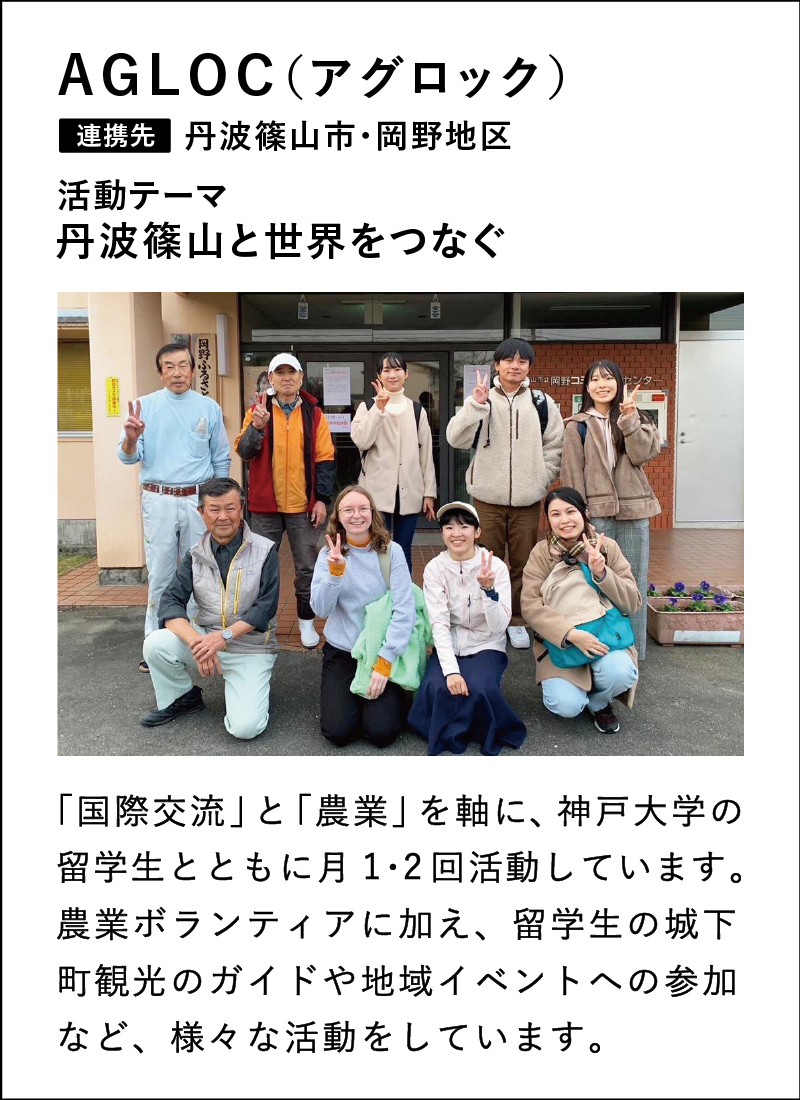

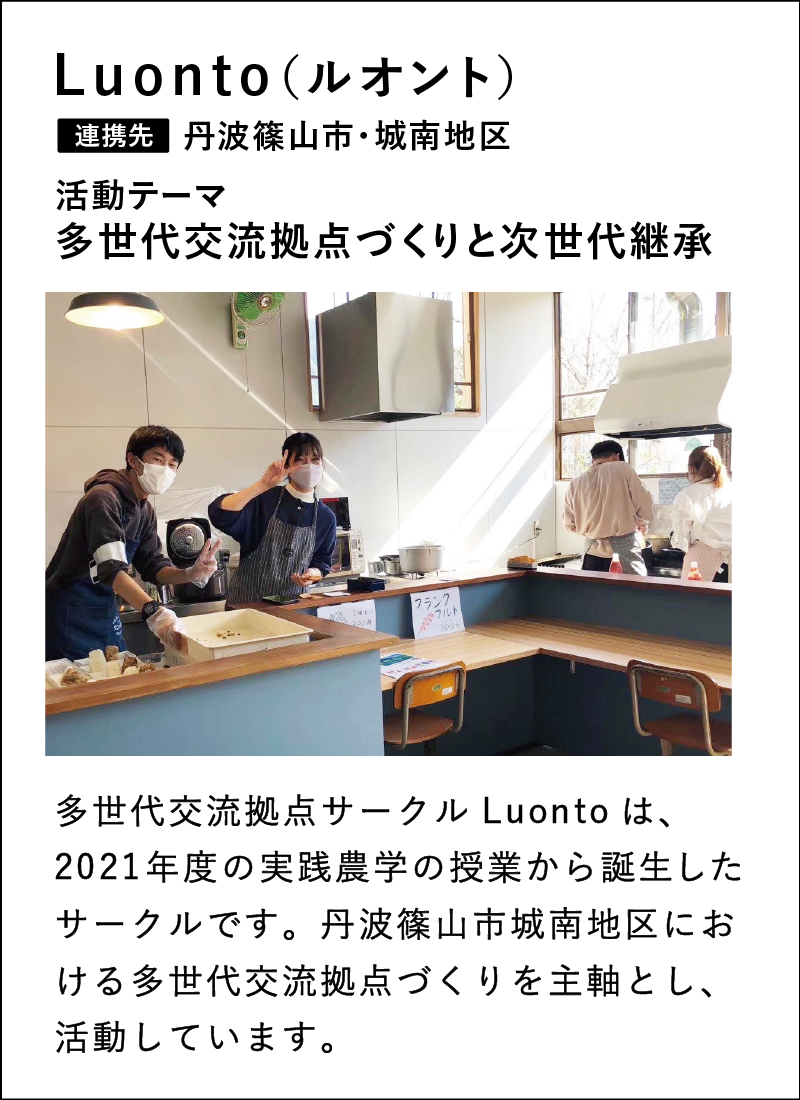

学生地域活動サポート

当センターでは、地域と連携した取り組みを進める学生団体に対し、情報提供、情報発信サポート、相談対応など、

活動の発展と充実に向けた支援を実施しています。