参加者の声

派遣

フィールドトリップ

神戸大学からのフィールドトリップ

国際協力研究科

ラキブル・ハッサンさん

私は、「リスクマネジメントセミナーⅡ」のフィールドトリップで、神戸の「人と防災未来センター」を訪れました。人と防災未来センターは、阪神・淡路大震災のメモリアル施設で、 1995年に神戸を襲った阪神・淡路大震災について知るとともに、地震が起きたときの対応を学ぶことができます。私はフィールドトリップから二つの教訓を学びました。

一つ目は、社会的結束が復興の速度や質を左右するということです。災害は必ずしも、被災したコミュニティの構成員と被災者を支援する人々の間の社会的結束や相互信頼を強めるとは限りません。それは、被災地とその近隣地域の既存の社会的結束と社会文化に左右されるのです。既存の社会的結束と相互信頼が強固であれば、復興は迅速かつ持続可能だと考えられます。被災地の外からやってくる人々は、間違いなく復興支援をしてくれるでしょう。しかし、復興支援の主役は被災者であり、彼らの社会的結束と相互信頼が、復興の速度と質を左右します。復興には、インフラと社会的側面の両方が含まれることを留意すべきだと考えます。

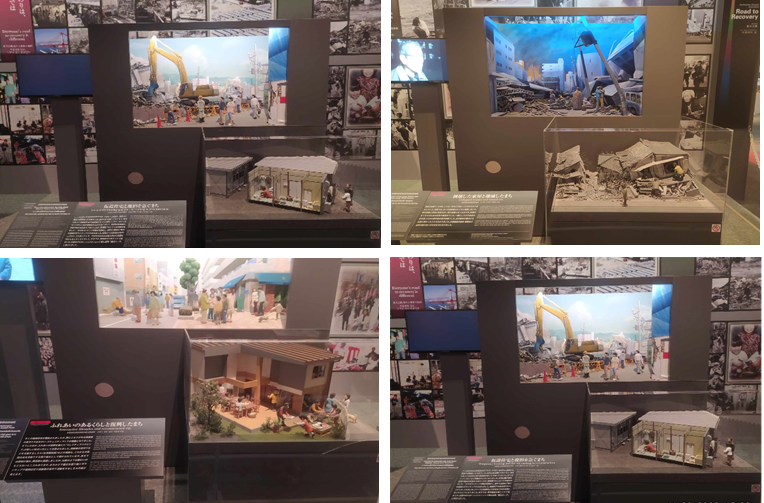

1995年の阪神・淡路大震災では、被災者を救助し、仮設住宅に移す必要がありました。 震災直後から、神戸に住む人々は献身的に救援活動を行いました。これは他の災害でもよくあることかもしれません。しかしながら、阪神・淡路大震災の復旧・復興の過程は目を見張るもので、非常に模範的でした。上の写真に見られるように、莫大な人命と資源が失われ、「ブルーシート・タウン」と呼ばれる避難所に被災者が溢れかえったにもかかわらず、被災者同士の温かい交流が復興に取り組むモチベーションとエネルギーの源になりました。復興に際して、土地区画整理で多くの地主が犠牲となり、商店主が妥協せざるを得なかったケースもあったそうです。以上のような社会的プロセス、「コレクティブハウジング」、そして人々の双方向の交流を経て、神戸は再び立ち上がることができたのです

二つ目の教訓は、個人レベルで意識や責任を持つことが、災害時の被害の軽減につながるということです。 阪神・淡路大震災では、神戸市民の意識と個人的に実施されたリスク軽減対策によって、かなりの数の人命が助かりました。下の写真からわかるように、神戸市民の中には、懐中電灯、ラジオ、ヘルメットなどを携帯し、災害による被害を抑えようとした人々がいました。飲料水のボトルを送るときにメッセージを入れて送ったり、海上保安庁に連絡して救助に大きく貢献した市民など、個人レベルでの様々な動きが災害時の被害の軽減につながったのです。