参加者の声

派遣

Others

神戸大学からのフィールドトリップ

国際協力研究科

ベンゴ・ナディア・マリリア・デ・アブレウさん

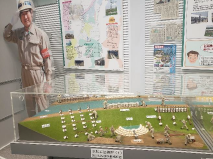

11月2日、リスクマネジメントⅡクラスの学生9名が大阪津波・高潮ステーションに向かった。このフィールドトリップの目的は、地震や津波を防ぐために日本で取られている戦略を知ることであった。津波・高潮防災ステーションでは、特に大阪における津波や地震の影響、サバイバル手段にかかるビデオをいくつか見た。大阪の地形は長年にわたって変化してきたようだ。海面より低い土地が増えている。また、日本の地理的位置が津波や台風、地震に最適な条件になっている。このような気象条件を克服するため、政府は国民にサバイバル手段について学ぶこと、津波によって引き起こされる被害の緩和策、防止策を常に改善してきている。

日本では堤防や水門など、津波や都市部への暴風雨の浸入を食い止めるための先端技術を組み合わせると同時に、水防団が実施する伝統的な技術も活用して犠牲者の軽減を図っている。地元市民で構成される水防団は、土嚢や竹竿のような資源を使って伝統的な水防技術を実践しており、財政コストを削減し、広い地域をカバーすることで、水が他の場所に大きな被害をもたらすのを防いでいる。 このフィールドトリップのおかげで、自然災害が住民に及ぼす影響と、そのような逆境に備える方法を理解することができた。アンゴラには、”悪いことを考えれば、現実に起こる “ということわざがある。日常的に使われるこのことわざは、政府でさえも、教育、経済、保健分野でのリスクを見過ごすことにつながる。今回のフィールドトリップから私が得た学びは、(i)災害への備えは死傷者の数を減らすことにつながる、(ii)人的資源への投資は、手順を実行する専門家だけでなく、その手順に従う地域社会にも行う、(iii)ひとつの問題を解決するために複数の戦略を持つことが重要である、ということだ。