|

異種の生物が一緒に生活している現象を共生といい、このうち、一方(寄生者)が利益を受け、他方(宿主)が何らかの害を被っている関係を寄生といいます。被子植物の約3000種(1%程度)は他の植物に寄生し養水分を吸収して生育する寄生植物です。植物−植物間において、寄生植物は吸器と呼ばれる特殊な器官を形成して宿主に侵入し、通導組織を連結し、そこを通して養水分を奪って成長します。宿主との連結部位に応じて、茎寄生植物、根寄生植物と呼びます。根寄生植物のうち、ハマウツボ科(Orobanchaceae)のストライガ属(Striga)、オロバンキ属(Orobanche)、フェリパンキ属(Phelipanche)の雑草は農業生産に大きな被害を与えています。とりわけ深刻な被害を与えている種はS. hermonthica(写真1)、S. asiaticaとS. gesnerioidesです。

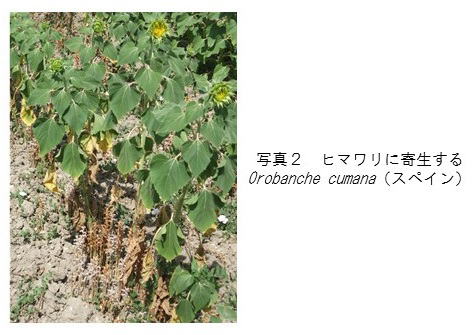

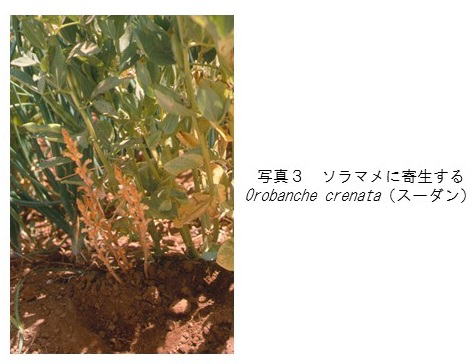

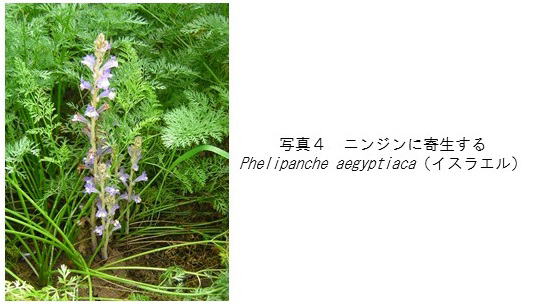

前二者はアフリカ、南アジアの熱帯から亜熱帯の半乾燥地域に分布しています。ソルガム、トウモロコシ、ミレットなどの主要なイネ科作物を宿主とするため、アフリカでは農業生産を阻害する最大の生物的脅威となっています。S. gesnerioidesはストライガ属の中では例外的にマメ科植物を宿主とし、西アフリカを中心にササゲの生産に被害をもたらしています。オロバンキ属とフェリパンキ属の雑草は地中海沿岸、中東地域を中心として温帯から亜寒帯まで広く分布しており、東ヨーロッパやオーストラリアでも被害が拡大しています。O. cumana(写真2)はヒマワリやタバコを、O. crenata(写真3)はニンジンやマメ科作物を、P. ramosaとP. aegyptiaca(写真4)はナス科、ウリ科、マメ科、アブラナ科、セリ科等の幅広い作物を宿主とします。これらの根寄生雑草は一個体当たり数万粒もの種子を生産し、種子は土壌中で10年以上生存可能です。種子は0.1−0.3

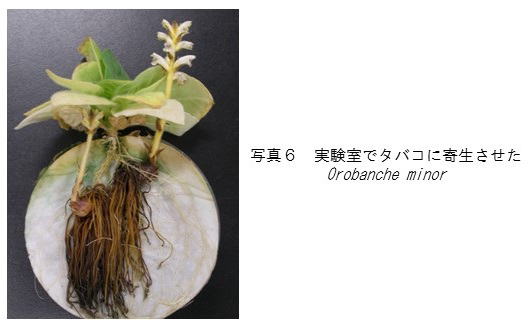

mmときわめて小さいため、畑にこぼれ落ちたら取り除くことは不可能です。そのため、いったん侵入された畑では、長期間にわたり、宿主となる作物を栽培することができなくなります。幸い、日本国内における根寄生雑草による食糧生産への被害は問題となっていません。しかし,1937年に初めて千葉県で確認された帰化植物であるヤセウツボ(O. minor)(写真5)は関東に広く分布するようになり、空地や法面を覆うクローバーの根に寄生している例が多く観察されています。ヤセウツボはタバコ(写真6)やニンジンに寄生することも確認されています。世界で猛威を振るっている根寄生雑草が日本の農地に侵入した場合、被害が広がっていくことが懸念されます。

|