スタッフ紹介

横小路 泰義

YOKOKOHJI, Yasuyoshi

- 職位

- 大学教育研究センター長 教授

- 経歴

- 京都大学大学院工学研究科修士課程修了、同研究科博士課程中途退学(1988年3月)。京都大学工学部オートメーション研究施設助手、同学部機械工学教室助教授、機械理工学専攻准教授を経て2009年より神戸大学大学院工学研究科機械工学専攻教授(現職)。2022年4月よりセンター長(併任)。専門はロボット工学。

- 資格等

- 博士(工学、京都大学)

- researchmap

- https://researchmap.jp/yokokohji

近田 政博

CHIKADA, Masahiro

- 職位

- 大学教育研究部門 教授

- 経歴

- 名古屋大学大学院教育学研究科 博士前期課程修了、同研究科博士後期課程修了(1995年3月)。名古屋大学教育学部助手、名古屋大学高等教育研究センター講師、助教授、准教授を経て、2014年より現職。大学院国際協力研究科兼担。専門は大学教育学、比較教育学。

- 資格等

- 博士(教育学、名古屋大学)

- researchmap

- https://researchmap.jp/2633

葛城 浩一

KUZUKI, Koichi

- 職位

- 教学IR研究部門 准教授

- 経歴

- 広島大学大学院教育学研究科 博士課程前期修了、同研究科博士課程後期修了(2010年3月)。広島大学高等教育研究開発センター COE研究員、香川大学大学教育開発センター(2015年度より大学教育基盤センター) 講師、准教授を経て、2021年より現職。大学院国際協力研究科兼担。専門は教育社会学、高等教育研究。

- 資格等

- 博士(教育学、広島大学)

- researchmap

- https://researchmap.jp/read0210841

大山 牧子

OYAMA, Makiko

- 職位

- 大学教育研究部門 准教授

- 経歴

- 京都大学大学院教育学研究科 修士課程修了、同研究科博士後期課程修了(2017年3月)。日本学術振興会特別研究員(DC2)、大阪大学教育学習支援センター 特任助教、大阪大学全学教育推進機構 特任助教、助教を経て、2022年より現職。大学院国際文化学研究科兼担。専門は教育工学、大学教育学。

- 資格等

- 博士(教育学、京都大学)

- researchmap

- https://researchmap.jp/oyamakiko

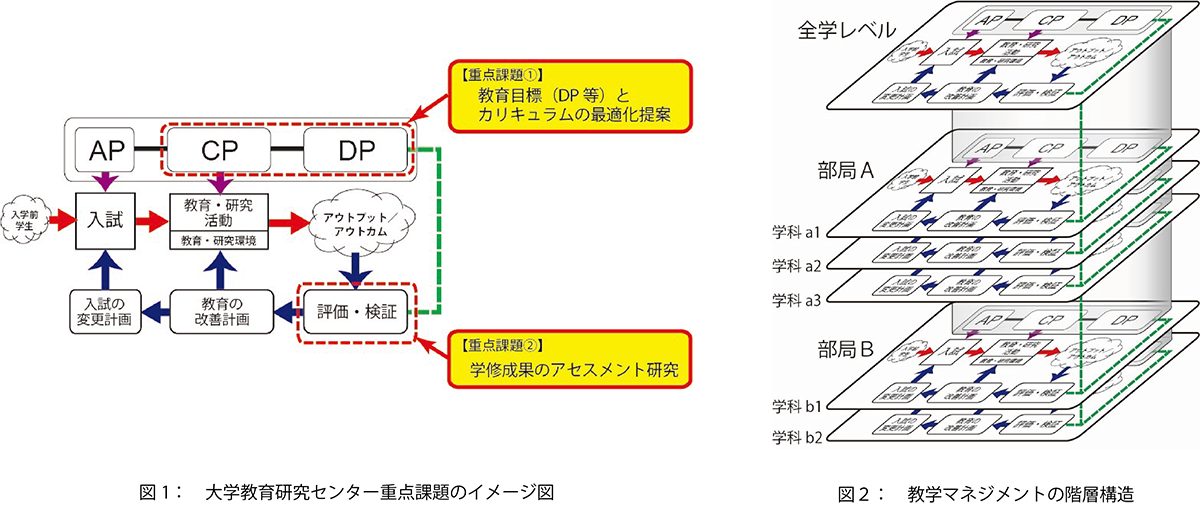

重点課題

学士課程における教育目標とカリキュラムの最適化に向けた提案

目標

学士課程の教育目標(ディプロマ・ポリシー、神戸スタンダード等)とカリキュラム(全学共通授業科目、学部専門科目等)の整合性について検証を行い、これらの中長期的な再設定に向けた提案を行う。

令和7年度の達成目標

・主要な国立研究大学における大学院共通科目のカリキュラム構造を類型化し、その特徴を明らかにし、令和8年度発足予定の大学院共通科目のカリキュラム策定に貢献する。

・神戸大学の教育目標に即した全学共通授業科目のカリキュラム改革に向けて、検討すべき課題を明らかにする。

令和6年度の達成目標

・令和5年度のコアカリキュラム調査を発展させ、神戸大学における全学共通授業科目の目標、実施体制(教育部会等)、カリキュラムの変遷過程を調査することで、歴史上どのような課題が存在したのかを検証し、新カリキュラム運用の最適化に向けた知見を得る。

令和6年度の成果

・国立大学教養教育実施組織会議において、コア・カリキュラムに関する分科会を企画・実施した。

・『神戸大学120年史』における教養教育院の歴史を執筆した。神戸大学の全学共通教育カリキュラムは、長年にわたって学問分野別科目と主題別科目が併存してきたことが明らかとなった。

令和5年度の達成目標

・他の主要大学において全学教育の目標とその実施体制(カリキュラムや教育部会等)の関係性を調査し、その特徴と課題を把握して神戸大学への知見を得る。

令和5年度の成果

・国内大学におけるコア・カリキュラムの理念と構成原理を調査し、学問分野別科目を主題別科目に再編した経緯がみられること、基礎的・導入的科目においては、選択履修する方式ではなく、全学生が同一科目を履修する事例があることを明らかにした。

・神戸大学における教養科目の編成方法と課題を歴史的に検証し、2025年度からの教養教育改革に知見を得る。

令和4年度の達成目標

・神戸スタンダード(KS)の策定意図と経緯の調査

・全学DPとの関係性の整理と現行制度の課題の指摘

令和4年度の成果

・KSが教養教育の目的として限定されるに至った経緯を明らかにした。

・KSの運用上でさまざまな矛盾が生じていることを指摘した。

担当者

横小路泰義(責任者)、近田政博(主担当)、葛城浩一、大山牧子(副担当)

教育の質保証のための学修成果のアセスメントに関する研究

目標

ディプロマ・ポリシー(DP)と神戸スタンダードに照らしながら、具体的な学修成果のアセスメントにどう落とし込むかを教学IRの観点から研究する。

令和7年度の達成目標

・学生アンケート(間接評価)によって得られる教育・学修成果指標に対する回答の構造は学部によって大きく異なるが、その差異はどのように解釈できるのか、R6年度卒業生のデータを用いた追試と、特定の学部(学科)を事例とした検討等によって明らかにする。

令和6年度の達成目標

・DPの達成状況とされる値をできるだけ信頼できる値とすべく、DPとの対応関係が明確なものとして再構築された卒業時アンケートを用いて、全学DPと学部DPの達成状況の関係性等についての検討を行う。また、学修成果の可視化機能を有する仕組みについて具体的に検討する。

令和6年度の成果

・「DPの達成状況」という教育成果指標に対する回答の構造を把握すべく、それが「教育満足度」に及ぼす影響や、それに「学生の学習への取組」が及ぼす影響等を明らかにした。

・学外の有識者から学習成果の可視化等について情報提供いただく機会を複数設け、本学における学修成果の可視化機能を有する仕組みについて考える上での示唆を得た。

令和5年度の達成目標

・学修成果の可視化という観点から、卒業時アンケート等をDPとの対応関係が明確なものとして再構築する。また、学修成果の可視化機能を有するLAViSの実用可能性を高めるため、先行大学への調査を行うとともに、LAViSにおいてDPの達成状況とされる値をできるだけ信頼できる値とすべく、特定の学部・学科を事例に検討を行う。

令和5年度の成果

・卒業時アンケート等をDPとの対応関係が明確なものとして再構築した。

・理系学部と文系学部を事例に、DPの達成状況とされる値の課題を明らかにした。

令和4年度の達成目標

・学修成果の可視化という観点からの卒業時アンケート等の既存の調査の見なおし

・学修成果の可視化機能を有するLAViSの運用上の課題の明確化

令和4年度の成果

・既存のアンケート結果は学修成果を測定するには適切でないことを明らかにした。

・DP達成度を評価するにはCMを大きく見直す必要があることを明らかにした。

・学修成果の可視化のツールである「ディプロマ・サプリメント」の具体案と課題を提示した。

担当者

横小路泰義(責任者)、葛城浩一(主担当)、近田政博、大山牧子(副担当)

部門別研究テーマ

大学教育研究部門

多文化理解共修のためのケース教材開発

目標

文化的背景の異なる他者との間で発生する際の誤解や摩擦を題材とし、それがどのような要因によるものかを議論し、探求するためのケースを作成し、複数の教員の教養科目において活用し、効果検証を行う。

令和5年度の達成目標

多様な授業で本教材を活用し、学生や教職員からのフィードバックを得て内容の改訂を行うとともに、活用方法のグッドプラクティスを抽出する。

令和5年度の成果

ケース教材の活用状況についてまとめ、日本教育工学会研究会で発表した。ケース教材の一部を動画化した。新ケースを1本追加した。

令和4年度の達成目標

ケース教材コンテンツの基盤部分の開発

令和4年度の成果

ケース教材を7件作成

担当者

近田政博(主担当)、大山牧子(副担当)

大学院生に求められる教育スキルに関する実践研究

目標

神戸大学の大学院生を将来の大学教員として他大学に送り出す上で必要となる教育上の基礎知識、スキル、態度を特定化し、その効果的な修得方法を提案する。

令和7年度の達成目標

・今後発足予定の大学院共通科目(正課)におけるプレFDプログラムの位置づけ、運営体制、成績評定の方法等について、令和7年度プレFDの際に予行演習を行う。

・「大学教員インターンシップ」を通じて獲得すべき能力を明示し、受け入れ教員と共有し、同プログラムの質保証を図る。

令和6年度の達成目標

大学院共通科目のあり方を検討しつつ、プレFDプログラムの大学院正課化に向けた課題を明らかにする。

令和6年度の成果

「大学教員準備講座」の到達目標を明示し、モデルとなるシラバスを用意し、参加者同士の意見交換の機会を設けた。

「大学教員インターンシップ」の受け入れ先を1校増やし、理系大学院生への支援体制を強化した。

正課化に向けて成績評価の方法を検討する必要があることがわかった。

令和5年度の達成目標

博士支援推進室との協力体制のもとに大学院生へのキャリア支援を強化する。

令和5年度の成果

予習動画等を活用して、プログラムの充実を図った。「大学教員準備講座」を博士支援推進室の行事として正式に位置付け、大学教育研究センターは実質的な内容・運営を担当する仕組みを構築した。「大学教員インターンシップ」の受け入れ大学を1校増やした。

令和4年度の達成目標

試行中の「大学教員インターンシップ」プログラムの効果検証と本格運用に向けた課題抽出

令和4年度の成果

博士課程大学院生計4名に対し、2週間程度の短期研修を試行

担当者

近田政博(主担当)、葛城浩一(副担当)

学生の深い学びを促す教育学習支援コンテンツの開発

目標

大学生の深い学びを促すために必要なICTの活用を含む教育学習支援コンテンツや手法を開発し提案する。

令和7年度の達成目標

教育のICT活用について、対面授業における活用からハイブリッド、遠隔といったオンライン授業まで、ここまでの取り組みを踏まえ、いくつかの科目形態について、開講形態に応じた授業デザインの課題と知見を整理する。それらを神戸大学の組織や教員個人が活用できるよう、ホームページ等で公開する。

令和6年度の達成目標

ハイブリッド授業に関わるFD用教材の開発、ならびにBYODを活かした対面授業のための教育支援コンテンツの開発とセミナーを開催する。

令和6年度の成果

全学FD研修会「生成AI時代におけるレポート課題の再発見-論題の設計と評価の原理-」を企画した。

ハイブリッド授業の効果に関する論文を学務課の専門職員と連携して執筆した。

令和5年度の達成目標

新任教員FD研修コンテンツの開発と普及、ハイブリッド授業に関わる教育支援(FD)コンテンツの開発とセミナーを開催する。

令和5年度の成果

全学FD研修会「ハイブリッド型授業設計のためのポイント」を実施した。

令和4年度の達成目標

ポストコロナの大学教育を見据えた動画教材の活用に関する知見の提案

令和4年度の成果

反転授業の実施方法の紹介を中心としたFDの実施

担当者

大山牧子(主担当)

全学共通授業科目の持続可能性と教育効果を高める方法に関する調査研究

目標

令和7年度から運用する全学共通授業科目の新カリキュラムの持続可能性と教育効果を高めるために、委員会、教育部会、TA・SA、規則、事務担当などの教育インフラをどのように整備するのが適切かを提案する。

令和7年度の達成目標

国内の主要国立大学のうち、上級TAにより大きな裁量を与えている大学の運用実績を検証し、全学共通授業科目の持続可能性と教育効果を高める上での示唆を得る。

令和6年度の達成目標

主要大学における上級ティーチング・アシスタント制度(ティーチング・フェローなど)が、大学院生の教育経験として有効かどうか、どのような課題があるかを調査する。

令和6年度の成果

論文「日本の国立研究大学における上級TA制度の課題」としてまとめた。

上級TAの役割は、従来のTAよりも一歩踏み込んだものとして設計されているが、授業担当教員と比較するとさまざまな制約が設けられていることが明らかとなった。

教学IR研究部門

教学IR推進体制の構築

目標

教学IRの中核となる「教学IR推進室」のあり方についての提言を行う。

令和7年度の達成目標

他大学の教学IR担当者からその実情にふみこんで情報提供いただく機会を引き続き設ける。また、教学IRの機能を有する既存の組織を考慮しつつ、本学の教学IR推進体制がどうあるべきか、具体的に検討する。

令和6年度の達成目標

他大学の教学IR担当者からその実情にふみ込んで情報提供いただく機会を引き続き設ける。また、実際にデータウェアハウス(KDWH)に格納されたデータ等をBIツール等を用いて分析するプロセスを通じて、教学IR推進体制について具体的に検討する。

令和6年度の成果

学外の有識者から教学IR等について情報提供いただく機会を複数設け、本学の教学IR推進体制のあり方について考える上での示唆を得た。

また、大学教育研究センター教員がコアメンバーとなるプロジェクトにおいて、KDWHに格納されたデータと同等のデータだけでなく、格納されていないが重要なデータを紐づけた、BIツールを用いての分析に貢献した。

そのプロセスから、本学の教学IR推進体制について考える手がかりを得た。

令和6年度の追加目標

第4期中間計画の成果指標の検討体制の構築支援を行う。

令和6年度の成果

本課題は当センターのミッションの範疇にはないが、戦略企画室教育戦略企画部門会議下にある法人評価(教育)対策WGメンバーとして、

第4期中期計画の成果指標の検討体制の構築を支援した。

本課題を通して、本学の教学IR推進体制のあり方について考える手がかりを得た。

令和5年度の達成目標

教学IR関係者を対象として、他大学の教学IR担当者から、その実情にふみこんで情報提供をいただく機会を設ける。また、実際にデータウェアハウス(KDWH)に格納されたデータ等を分析するプロセスを通じて、教学IR推進体制について具体的に検討する。

令和5年度の成果

KDWHに格納されたデータと同等のデータを実際に分析し、そのプロセスにおける課題を明らかにした。

令和5年度の追加目標

第4期中間計画の成果指標の提案を行う。

令和5年度の成果

本課題は当センターのミッションの範疇にはないが、教育担当理事の命により、第4期中期計画の成果指標案を作成した。本課題を通して、教学IR推進室のミッションのあり方を考える機会となった。

令和4年度の達成目標

・他大学の教学IR推進体制についての調査

・教学IR関係者を対象とした有識者による情報提供の機会の設定

令和4年度の成果

・他大学の教学IR推進体制に関する情報収集

・広島大学と共同セミナー『教学IRを教育改善につなげる』を実施

担当者

葛城浩一(主担当)、近田政博(副担当)